喝一壶茶、捧一本书,自古以来读书就是件雅事,也是件快乐的事。现在人喜欢去咖啡店、书店打卡,而在晚清、民国时期的读书人圈中有这么个网红打卡圣地——江南图书馆,从铜器铺子的工人,到鲁迅、朱自清这样的大文豪都喜欢“泡”在里面。这里不仅藏书丰富,而且每个月只要交18元食宿及杂务费,就可以长期住馆读书了,简直就是梦想中的图书馆呀。

有吃有住有书看,鲁迅的“最爱”

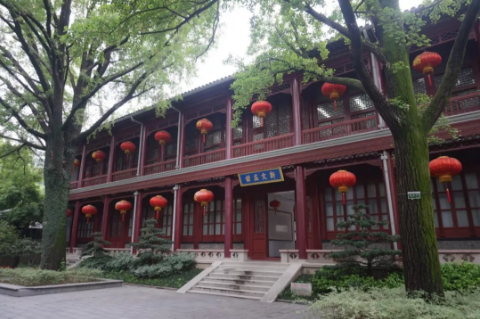

如今重新修建的大院内,两棵老银杏仍郁郁葱葱

如今南京市鼓楼区龙蟠路中段,有一片红色墙壁、红色立柱、花格窗户、黛青屋顶的建筑,颇具中国传统特色。不必走进,似乎一缕书香飘然而至。这里,就是1907年两江总督端方奏请设立的江南图书馆,是中国最早的公立图书馆之一,也是南京图书馆的前身。早在创办之初,江南图书馆作为跨时代的产物,就被赋予了不一样的意义,其开放的姿态历史罕见,为什么这么说?

大家都知道,在中国古代想看书就得自己去寻,而藏书家们往往很“小气”,“以独得为可矜,以公诸世为失策”(见曹溶《流通古书约》 )。因此,历代的私家藏书楼,多处于“门虽设而常关”的封闭状态,甚至 “擅将书借出者” 要接受严厉惩罚。与此相反,江南图书馆问世后,南京的老百姓们都有机会看到丰富的藏书。据陈庆年《横山乡人日记》记载,江南图书馆正式开馆的第二天,“有铜器铺匠人来观农业书”。

鲁迅先生也曾走过这条路

民国期间,鲁迅、朱自清等许多名人都曾在江南图书馆阅读、研习并抄录文献资料。图书馆开办不久,鲁迅就成为江南图书馆的忠实“粉丝”,经常跟着许寿裳来这里借书。当时教育部办公的地点在成贤街,距里龙蟠里有六、七里地的路,但鲁迅二人并不嫌远。鲁迅后来编辑出版的《唐宋传奇集》中三篇传奇:《湘中怨辞》《异梦录》《秦梦记》,都是他在江南图书馆的大量藏书中去粗存精、一字一句抄录出来的。

而这座图书馆最特别的,也最“接地气”的地方就是开设了住馆读书的服务项目。柳诒徵担任馆长期间(江南图书馆曾多次更名,1919年更名为江苏省立第一图书馆,1927年9月更易名为第四中山大学国学图书馆,1928年5月更名为国立中央大学国学图书馆,1929年10月定名为江苏省立国学图书馆,新中国成立初期仍沿用此名。),创订了《住馆读书章程》,为外地来的读书人提供食宿方便,读者每月交18元食宿及杂务费,即可长期在馆阅览。

18元食宿费相当于今天的多少钱呢?以1926—1936年上海的物价来看,1银元可以买16斤大米、四五斤猪肉,购买力折合成现在的人民币差不多50元左右,18银元也就是相当于人民币900元左右。而民国初期鲁迅先生在北京任教时月薪是300大洋。

想象一下,来图书馆不仅可以看书学习,还能在这吃饭睡觉,对于当时求书若渴的年轻人来说,无疑是好事一桩。据史料记载,胡适、蔡元培、黄宾虹、徐悲鸿等人都曾在此住馆阅览。这种住馆读书制度,在我国近代图书馆史上是罕见的,即便今天看来也是一大创举。

费劲周折,拿下藏书

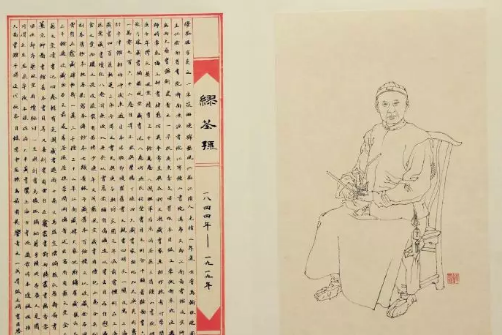

资料中的缪荃孙像

说江南图书馆,避不开一个人,那就是缪荃孙。缪荃孙(1844—1919),江苏江阴人,光绪二年(1876)进士,著名史学家、教育家、图书馆学家、藏书家,晚清中国两大公共图书馆——江南图书馆和京师图书馆,都是由他所创建,被誉为中国近代教育和图书馆事业的先驱与奠基人。

让我们把时间拨回到1907年的中国,新旧交替,年轻有为的志士们刚刚开眼看世界。满族大臣端方出国考察后大为感慨,“凡名都巨埠,皆有官建图书馆”,并且认识到“强国利民,莫先于教育,而图书馆实为教育之母” ,于是让缪荃孙等人协助建造江南图书馆。但建一个图书馆谈何容易?总得先要有书吧。

庆幸的是,当时正有“八千卷楼”旧藏准备出售。晚清四大藏书楼之一的陆氏皕宋楼,在光绪三十三年夏以十万八千元卖给了日本静嘉堂文库。此事在国内引起了较大的轰动。可能是受这件事情的影响,在当年的八月,八千卷楼后人丁立诚给缪荃孙写了封信,说他准备将八千卷楼的藏书全部出售。缪荃孙得到这封信后,立即转告了两江总督端方,缪建议朝廷把这批书买下来,以防这批珍宝又流失海外。端方接信后的第二天就给缪荃孙回信,说一定想办法筹款买下此这些书。

待得到朝廷的同意后,便进入到四处奔走筹款的阶段。双方几经商谈,最终谈得书价为八万元,但由于资金困难,使得端方仅同意出价七万元。然而此时已有别的卖家愿意出十万元购买,这种情形让缪荃孙十分焦急。费劲口舌,最后以七万三千元将“八千卷楼”的60万卷藏书全部买下。

这批古籍中善本颇多。据柳诒徵《国立中央大学国学图书馆小史》统计,有宋板 40 种,元板 98 种,明板 1120 种、明钞 84 种,四库底本 36 种,稿本 14种,日本刊本34种,高丽刊本9种。南京图书馆现藏一部《乐府新编阳春白雪前集》五卷《后集》五卷,既是流传于世的绛云楼幸存之物,又有“士礼居 藏”“黄丕烈”“复翁”等印,还有“八千卷楼珍藏善本” 之印,说明此书曾为黄、丁二家所藏。如此看来,江南图书馆的善本古籍虽得之丁氏,却包涵了明清两朝藏书家之结晶。而江南图书馆几经变迁,成为了今日的南京图书馆,“八千卷楼”的旧藏也就成为了该馆善本的主体,这些旧藏绝大多数列入了《中国古籍善本书目》。文脉得以保存、得以传承实乃奇妙。

惜阴书院与“陶风楼”

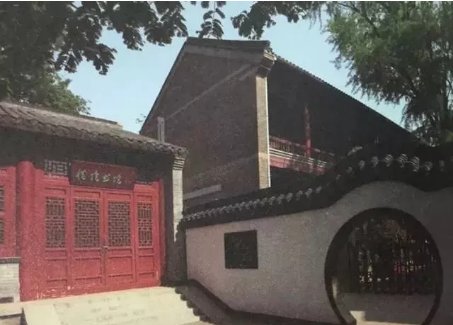

“惜阴书院“资料图,现牌匾已去

“八千卷楼”的藏书陆续运到南京后,缪荃孙等人开始解决第二个问题,书是有了,馆呢?于是到处寻觅场地,终于看上了处在盋山上龙蟠里小学堂。

这个小学堂的原名叫“上元高等小学堂”,此校的前身就是两江总督陶澍所建的惜阴书院,如今在龙蟠里9号的院内的绿化带上,还能看到一块小小的石碑上写着“南京市文物保护单位惜阴书院旧址”。《续纂江宁府志》中称:“道光十八年总督陶文毅公立惜阴书舍于盋山园。”陶澍建惜阴书院是为了纪念晋代的远祖陶侃,最初起名为“惜阴书舍”,到光绪初年方更名为“惜阴书院”,而“惜阴”二字也是出自《晋书·陶侃传》中所录陶侃的遗训:“大禹圣者,乃惜寸阴。”端方和缪荃孙看重此地,一是地理环境好,而二可能是这里原有的文脉。

而后端方筹款,终于盖起了这座漂亮的馆舍,到了宣统二年8月18日,江南图书馆正式对外开放。在开放的一个星期前,此馆给有关部门写了封《图书馆申报开办阅览稿》,此稿中讲到了该馆的一些细节,“本年二月内,蒙批饬财政局派员修理书楼前进旧有惜阴书院房屋为阅览室办事室之用……至阅览室需用长案、洋式长椅,并各处室中应用什具,俱已办备齐全。敝馆拟即于本月十八日开办阅览室事宜。先期广告,俾此邦人士及军学各界皆得到馆流览,以餍人士向学之心,而为增进文明之地。”

1928年,江南图书馆馆长柳诒徵为了纪念陶侃、陶澍、端方与缪荃孙四位先人,将藏书楼题名为“陶风楼”,并请国民政府主席谭延闿(1880—1930)书写扁额,悬挂楼前。

美国历史学家斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说,中国文明的特点是聚合和连续。就是说中国文明已延续数千年而未曾中断过,这在人类历史上是独一无二的。长期以来,学术界一直有人在争议和探讨,当一个古老国家在向现代化迈进的时候,还需不需要全面保存数千年来所积累的历史文化典籍。而今再看江南图书馆,以及创办之人从缪荃孙、端方、陈庆年等前辈所言所行,保护古籍和传播古籍所承载的传统文化精髓是现代国家的职责所在。

(来源:江苏文脉 编辑/李子佩)