马克思主义理论从来都不是教条,它是行动的指南。青年一代跟随马克思的足迹,“学马、懂马、信马、用马”,让马克思主义在创新中不断激发出更强的生命力。

图中的这位,是南京大学哲学系助理研究员张义修,他所在的位置,是马克思的故乡特里尔,1818年的5月5号,马克思就在他身后这栋楼的二楼出生了。

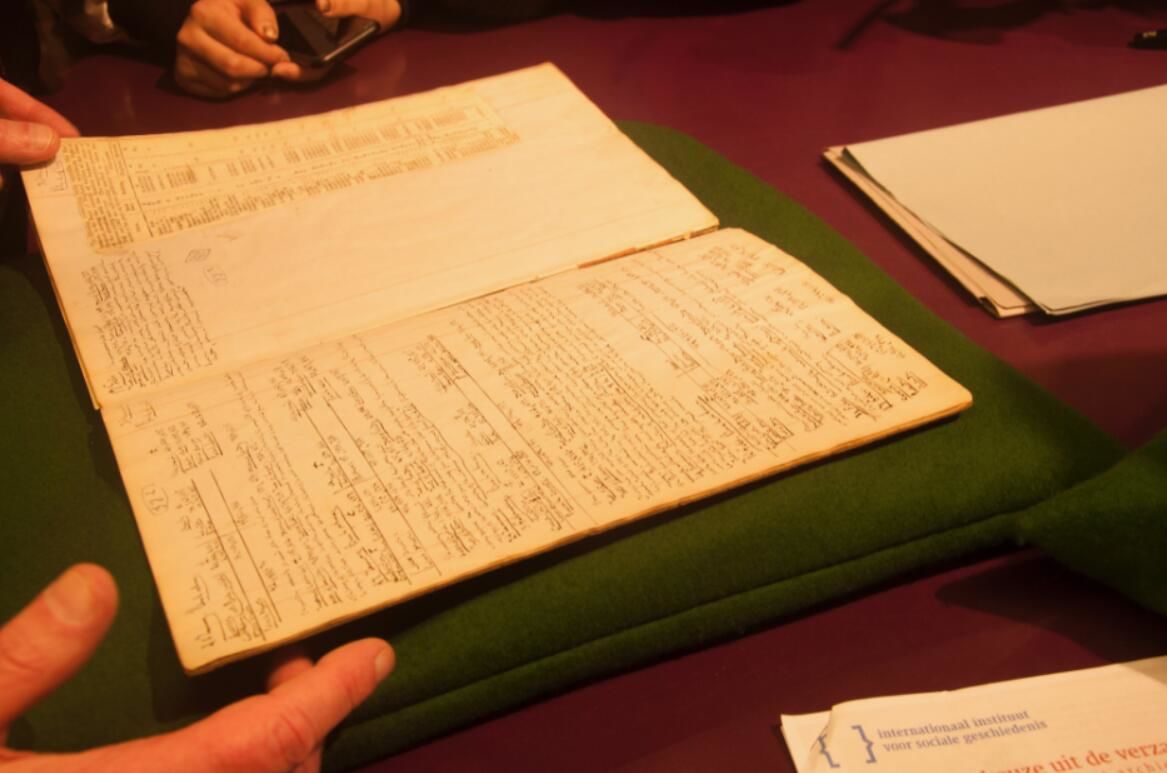

今年4月,张义修和南京大学各个院系的16名本科生,在为期七天的重走马克思之路的行程中,寻访了马克思在特里尔、柏林、科隆、布鲁塞尔生活学习和工作的旧址以及恩格斯在伍珀塔尔的故居。在实地探访马克思当年足迹的过程中,老师们也结合现场进行教学。在荷兰的国际社会史研究所,专家第一次详细地为同学们展示了马克思在伦敦期间学习经济学的一本笔记。

通过重走马克思之路,南京大学哲学系大三学生孔伟宇认为,把生活和马克思主义结合起来,会更了解马克思主义的魅力所在。“在阅读中,我发现马克思主义的一些方法论是在书本之外的。但用我们的生活,去体知马克思的生活过程,能让我们融贯式地理解和学习马克思主义。”孔伟宇表示。

同时,重走马克思之路,也使这些学生从马克思主义的扎实学习者进一步成长为马克思主义的积极传播者、踏实践行者。

此外,南京大学学生还通过录制《神会马克思》网络微视频, 运用马克思主义去解决我们生活中遇到的实际问题。对于生态问题,张义修就运用马克思主义进行了解读:“在马克思主义看来,人和自然关系的变革,发端于物质生产方式的变革。所以要想解决生态问题,改变我们和自然的关系,仍然要靠生产方式的升级。也就是说,生产的停滞或是历史的倒退都不能解决生态问题,我们需要依靠的是绿色发展和科学发展。”

马克思曾说过,“人的思维是否具有客观的真理性,这不是一个理论问题,而是一个实践问题。”因此,只有将马克思主义革命理论与实践相结合,才能使其在不断创新中激发出更强的生命力。

南京航空航天大学青年教师何畏也认为,学习马克思,更重要的是要将理论转化为实践行动,特别是要把马克思主义的精神之美,融入到我们的人格中去。何畏解释说,“因为当你说自己是一个马克思主义者的时候,你的一言一行、一举一动,就是别人评价马克思主义者的标准。如果你只是纯粹地搞理论、为自己的那点事情在做工作,其实你就不是一个真正的马克思主义者。”

(来源:江苏新闻广播/周洋 编辑/李明莉)