“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”。清代诗人高鼎《村居》中的这两句诗,描写的是春日里儿童放风筝的场景。其实,喜欢放风筝的何止是儿童?常州同济风筝队队长张荃说,他们队里有70多人,大部分是年过半百的“老顽童”,而据他所知,常州的铁杆风筝迷,至少有近200人。“只要有风,就能放风筝,但春天,肯定是最适合放风筝的季节。因此,春天,就是我们‘追风筝的人’最乐活的时候。在春风里,我们放飞风筝,收获了健康的体魄,也放飞着快乐的心情。”

从小就放风筝,55岁的何永明现在成了“大师”

4月26日上午10点多钟,站在常州芦墅公园的广场上,何永明看了下摆动的树枝,眯起眼睛感受了下身边吹过的风,不由感慨起来:今天的风真好,正适合放风筝。下午1点多钟,他就带上了自己的特技风筝,跑到家附近的小空地里放飞了一把。

天赋

他是村上同龄孩子里第一个放风筝的

今年55岁的何永明,前20年都生活在武进坂上。上世纪六七十年代的孩子们没什么娱乐活动,每年春天跟大人去麦田里放风筝,那真是开心得什么似的。

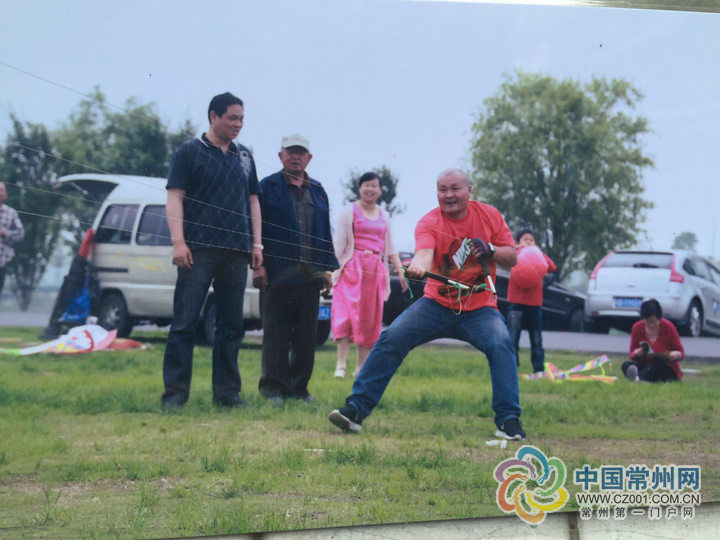

△何永明(右)正在放风筝

“那时的风筝都是自己做的,拿报纸当面,劈几段竹篾当支架,在家里老人的指导下,糊成长约半米的最常见的蝴蝶或人人鸢风筝,搓段麻绳就可以去放了。搓麻绳还有讲究,一定要反过来搓,这样在空中受风后才不会打卷,而是直线垂着。”

在何永明的印像里,他是村里同龄孩子中第一个放风筝的,后面一家接一家都出来了。春天里有风的日子,他拿着风筝往前跑,老人一边拉绳一边教诀窍,一个月以后,基本就能自己放了,那感觉爽啊。

小学四年级的何永明有一次还把家里用几毛钱买的扎鞋底的线,用作风筝线给弄坏了。那会家里穷,他回家后母亲揍完父亲再揍,还不准吃饭。现在想起来,他还会忍不住笑出来。

风光

拿过国际金奖,是很多风友心目中的大师

认识何永明的风友们,都喜欢叫他何大师。因为他不但拿过国际风筝节的金奖,还把特技风筝玩得风生水起,是圈内公认的达人。

“我是2000年左右自学特技风筝的,那时我去外地看到有人在玩,如臂使指般把两个甚至多个风筝耍得团团转,可常州却没看到,我就想学,请了单位同事帮忙上网找资料和视频,领悟基本技法,再去外地找风友不断交流切磋,大概一年半以后才算完全掌握了。”何永明说此后他就迷上了特技风筝。

何永明在遥观放特技风筝时,能够在被风筝吊起离地2米多高时,再使用指法控制风筝慢慢安全降下,旁边观看的人发出了震耳的尖叫;他在海滩上放时,让数万名游客目睹风筝是如何贴着水面划过却不沾水,赢得阵阵欢呼和掌声;他还在2010年想拉了风筝从江阴大桥上一跃而下,慢慢降入联系好的船里,临跳前被巡逻民警给拦下了。圈内都说何永明的特技风筝最刺激,别人做不来,只有他行。

去年3月常州何氏宗祠成立,专门找了何永明去表演特技风筝,能够在五湖四海的何氏宗人面前露脸,他觉得很是荣光。

让何永明印象最深的,是2015年4月,他和风友们配合,以龙形风筝的出色表现,在山东维坊国际风筝节上,拿下了团体一等奖的冠军奖杯,也是分量最重的国际金奖。此前,他在市、省和全国的风筝比赛中,拿到过几乎所有的名次。

结缘

以风筝会友收获了友谊和成就感

何永明说,放风筝既是种娱乐,也是种很好的体育锻炼,他和很多上了年纪的风友们跑起来连小伙子都追不上。

10多年前,天宁区一对原本热衷打牌搓麻的60多岁老夫妻,到公园散步后,看到何永明正在放上下翻飞的特技风筝,被吸引住了,便买了只风筝来请教。学会后,两人立即买来了更好的风筝,几乎天天都去公园放,这个习惯已经坚持到了现在,年近八旬了还要放,把打牌搓麻都戒掉了。

去年五一节,何永明和一群风友去放风筝,有个风友的女亲戚自告奋勇说想学特技风筝,并且上手非常快。何永明示范了一遍说风筝第一次上天要停留空中3分钟才算合格,可女孩聪明,一上手就做到了,让他大吃一惊。现在这个女孩已经是何永明认可的徒弟了。通过她,又有很多人认识了何永明和风筝。

何永明自称早上听到屋外的风声就兴奋。以前他会凌晨5点拉了一车风筝,赶到原洪庄机械厂跑道上去放,7点半回来上班。六七年前,他和投缘的15位风友,经常凌晨5点坐中巴去南通海边放风筝,玩到晚上才回来。

前年春天他在山东威海沙滩上放特技风筝,被一位女游客拍下来,以传视频为由要了他的微信,现在还会经常找他请教风筝上的疑问。说到这里,何永明得意地笑了。

成就

考取了国际裁判,被外国风友们点赞

放风筝放出了名声,何永明也想在这一行上有所上进,便想去考个风筝裁判。原本只想考个省级裁判,可省风筝协会找到他一定要他去考个国际裁判才相称。于是去年通过中国风筝协会的裁判培训后,常州多了个国际风筝裁判。此后他参加过宜兴、南京、南通等地的多次国际风筝节裁判工作。

何永明说自己是个有着独创欲的风筝老顽童。见原本风筝上装的穿线器会损伤线,他自己截了几米长的不锈钢,硬是手工挫成了几十个直径3.5~4厘米的漏子,替换原来的穿线器后一点都不伤线,不会发生断线风筝飞走的意外。带到风筝节上,被很多外国选手相中。

“有个新加坡选手一次拿了两个,到处显摆是何大师做了送他的,有个加拿大选手拿了一个不小心弄坏了,自己又做不出来,只好专门来常州找我,换了个新的。”何永明笑着说,自己的风筝之路就是想走得更丰富多彩,寻找到更多的快乐。

时刻想着创新

66岁的张荃做风筝像在搞“科研”

4月27日上午9点多钟,天宁区茶山街道同济社区内的名为“飞鸢桥”的房间里,66岁的同济风筝队队长张荃,正在专心制作着一只人人鸢的支架,熟练地校准平衡,校对尺寸。这间30多平方米的房间内,摆满了大大小小的风筝。橱窗里摆放着风筝队历年来所获得的奖牌、奖杯,还有自制的龙和四大美人等多种风筝。张荃说他在家里还开设了风筝工作室,那里收藏的更多。

退休后没事干,重拾起儿时最爱的风筝

张荃说自己58岁从单位退休后,觉得在家里实在没什么事干,看到附近公园里有人放风筝,想起自己小时候也是最喜欢放风筝的,并且也学过自己制作风筝。于是儿时的爱好又完全回归到他的生活中。

“放买来的风筝总觉得不适手,自己做的不但更美观,而且放飞时更有成就感”,从此张荃迷上了制作风筝,并且带着自己做的风筝和风友们多次参赛。除了展示常州风筝外,他们更是趁机学习外地高手们的风筝制作,“就是把别人的风筝‘请’进来。”

这些年到底制作了多少只风筝,张荃摸了摸头发,眨了眨眼睛说实在记不清了,光他手头正在做的这种风筝,就送出去几百个了。

时刻想着创新,做出了常州少见的动态风筝

张荃说,作为“请进来”风筝的代表,就要算是他自己制作的动态风筝了,这也是他的一次个人创新。大约3年前的一次风筝节上,从台湾来了一台动态风筝“骑车人”,放飞到天上后不但双腿会动,车轮子也会转,在圈内引起很大反响。

“外行看热闹,内行看门道”,张荃发现这种动态风筝制作起来非常繁琐,国内几乎没有看到过,常州更是没有。他就想自己亲手做出一台来。因为网上没有完整的制作流程,他就结合自己制作风筝的经验,从前年就一点点地构思起来。

构思差不多后,从去年年初,张荃开始绘制草图,标示其中的细节、制作难点和各部分的精确数据,就连平时外出散步,也在脑子里推算着,把所有心思都花在了上面。半年后草图完成,他已经整整画了100多张A4纸。

前期准备做好了,制作起来就是按部就班:先去宜兴或安徽买来毛竹劈篾;再按草图逐个绑扎成形,要点是一定要符合比例和保持平衡;三是糊布,从山东买来专用风筝布;四是手工画上图形。忙活到去年8月,1.5平方米大小的常州版动态风筝“骑车人”制作成功,一次放飞成功,还参加了浙江台山风筝节,大出风头的同时还捧回了一等奖。

龙城人就要做龙风筝,3000米长全省第二

说起风筝队最大的特色,张荃认为那肯定就是龙风筝了,因为“常州是龙城,常州人当然要放龙风筝”。队里最出名的是一条3000米长的龙风筝,是队员老周花了半年时间做成的全市最长的风筝,在省里也仅次于镇江的6000米风筝。

张荃自己也在今年春节期间一口气制作了4条龙风筝,长的120米,短的38米,全都一次放飞成功了。“春节里我哪里都没去,吃过早饭从上午8点做到吃午饭,饭后继续做到天黑才收工。想挑灯夜战但是坐了一天身体真的吃不消哇。”

张荃说他们制作龙风筝也是熟能生巧,拍了外地龙风筝回来仔细揣磨,想法改进。比如龙头原本需要126根竹篾,非常繁琐,他们集思广益,缩减到30多根;原本用酒精灯熏竹篾使其弯折,却易断,他们用热风枪吹增加了竹篾韧性且不易断。原本做两次才能成功一次,现在已经能保证做一个成功一个了。

(来源:常州晚报 编辑/童婷婷)