上海豫园、苏州网师园、扬州个园、如皋水绘园……提到中国园林,陈从周是一个被反复提及的名字。

陈从周(1918-2000),一代园林大家,被誉为“中国现代中国园林之父”。精通诗书画曲,熟谙中国传统文化,著有《苏州园林》、《说园》、《扬州园林》等。

今年是陈从周先生诞辰百年。

杂家:每一项爱好都到了大师级

陈从周出生于杭州,1942岁从之江大学文学系毕业后(现为浙江大学),到杭州省立高级中学等中学当过一段时间教员。1950年起,他开始先后受聘于苏州美术专科学校、圣约翰大学以及浙江大学,从事中国建筑史的教学工作。1952年,全国院系调整后,陈从周来到同济大学建筑系任教。

不管是在中学教孩子们国文、历史,还是在大学建筑系任教,在学生们心里,陈从周是一位十分风趣的老师,语言很幽默,而讲课的内容又处处结合实际。 这首先是因为他是一位博学之人。因为除了建筑园林,他在文学、历史、国画以及戏曲方面都有很深厚的造诣。陈从周曾称自己是杂家。而在周围的人看来,他的“杂”,都到了大师级水平。

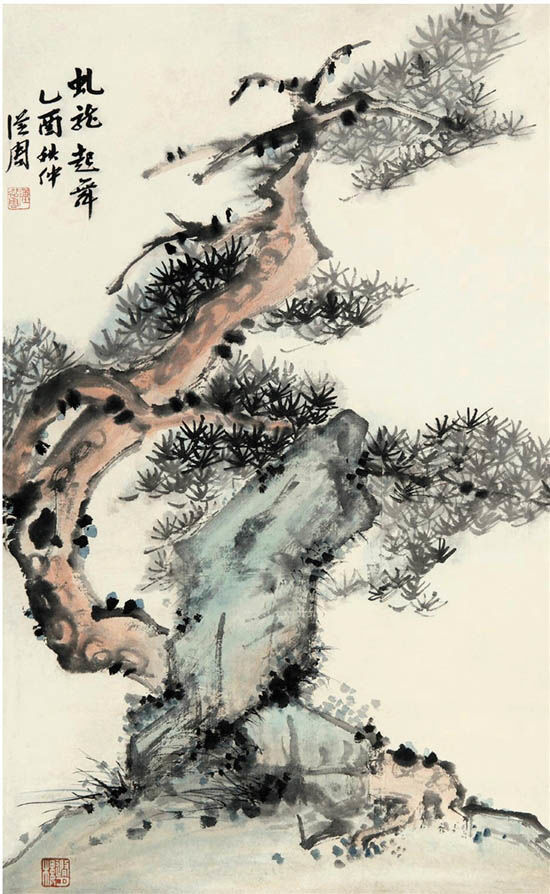

陈从周《虬龙起舞》

陈从周初中时习绘画,后被张大千收为入室弟子,30岁时就在沪举办“陈从周绘画展”,轰动上海画坛。陈从周还酷爱传统戏曲,尤其喜欢昆曲和京剧。他还善吹笛箫,很早时开始呼吁要弘扬传统曲艺。他也试图在教育孩子时,为他们打开艺术之门,让孩子们领略传统艺术之美。

育人:坚守本心 以民族文化为骄傲

有人就曾经评论陈从周是“不可无一、无可再有”的学者,在对孩子和学生的教育上,都能看出陈从周的学问之“杂”。不过,诸“杂学”中有一个内核却是不变的,那就是他对中国传统文化深深的爱。

据说,陈从周在同济大学建筑与城规学院招研究生,面试时必出一道题:“你是哪里人,你的家乡有何名人,有何典故,乡邦历史地理又如何?”因为在他看来,年轻人要先了解自己家乡的历史文化,才能继而生发出对民族文化的热爱,而这也是学习中国建筑、园林最不可缺的本心。

陈从周还反对“死读书、读死书。”他曾在一封家信中说,“千万不能以大人的要求强加于小孩身上,小孩太早熟并不是‘神童’,教书育人是知性、感性、德性、理性、全方位提高学生整体素质,不能只拔单一技能。”他曾与数学家、原复旦大学名誉校长苏步青切磋呼吁“文理相通”,为优秀人才的培养指出明确的方向。

造园:开创了苏州园林走向世界的先河

陈从周对于园林研究独有造诣和创发。他的理论专著,以1956年的《苏州园林》为处女作,以1980年前后陆续发表的《说园》为代表作。《说园》多次出版,多种文字翻译,影响甚大甚广。而事实上陈先生亦是具备高超能力的设计大匠。

早在1950年代起,陈从周先生即参与了上海豫园的研究与修复,并一直延续至1980年代。1970年代末期,国门刚刚打开,陈从周先生与苏州园林部门一道,为美国大都会博物馆筹建明轩,以网师园殿春簃为模板,佐以巧思,略加收拾,稍通内外,别具一格。这是我国现代在国外造的第一个中国园,开创了苏州园林走向世界的先河。

纽约大都会博物馆中的明轩

在陈从周看来,明轩是“有所新意的模仿”,可称之为仿;豫园是“有所寓新的续笔”,可谓“补”;而在云南安宁造的楠园,是平地起家的独自设计,是从无至有的“构”。而在楠园之“构”中,他也大胆尝试、有所创新,尤其使用当地出产的石材,创造出与以往江南园林不同形态的假山空间与形态。

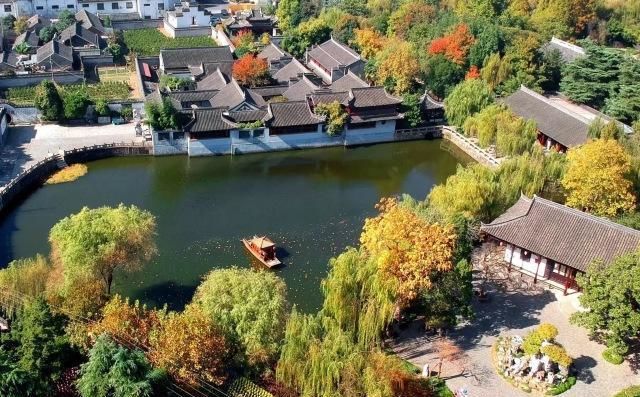

事实上,上述三者之外,陈从周在南通如皋造有一座水绘园。水绘园原是与名士冒辟疆、董小宛的爱情故事密切相关的历史名园,早已无存。1989年,陈从周先生应邀指导重建水绘园,他以园记、园诗等的记述与意境为依据,以水为绘,依城垣而通河,零星点缀,联络贯通,自成江北名园,可谓之“复”。关于水绘园的诗意,陈先生曾有诗以明示:“如皋好,信步冒家桥,流水几湾萦客梦,楼台隔院似闻箫,往事溯前朝。”

如皋水绘园

陈从周曾在《说园》开篇提到:“中国园林是由建筑、山水、花木等组合而成的一个综合艺术品,富有诗情画意。”诗情画意同样贯彻于他的人生与生活。他的人生是艺术的人生,也是园林的人生,诗文、书画、园林、昆曲,谈笑有鸿儒,往来亦白丁。他醉心于传统园林的弘扬,致力于传统文化的保护,情依山水而胸怀家国,激扬文字,还我自然。他给我们留下的是诗情画意的园林人生。

(来源/综合自澎湃新闻网、新民晚报、如皋日报等 编辑/刘静)