【编者按】1月17-19日,“新时代新征程:强富美高无锡实践”融媒体集中采访活动在无锡启程,荔枝新闻、我苏客户端两组记者与数十家中央、省市媒体一道,走访无锡多个“精华样本”,从科技创新、产业转型、智能制造,到生态治理、富民惠民,为你解码无锡高质量、有内涵、可持续的个性鲜明的创新发展之道。

我苏网讯(记者/沈颖)纺织,中国最古老的生产活动之一,曾一人一梭、手摇脚踏,度过了漫长的岁月。20世纪初,随着中国民族工业的崛起,纺织企业遍布中华大地,地位卓著,“纺织女工”还曾被印上人民币,成就一代人的芳华。而随着经济社会发展,纺织行业却渐渐被贴上“劳动力密集”“夕阳”“低端低效”“产能过剩”等标签。

在无锡,有一家今年已经“99岁”高龄的纺织厂——无锡一棉纺织集团有限公司(以下简称无锡一棉),创建于1919年,曾是中国民族工业的典范。它是如何甩掉标签,跑进新时代的呢?又是什么给了它“百年只做一件事——纺纱织布”的底气和信心?跟着荔枝新闻记者一起去探一探。

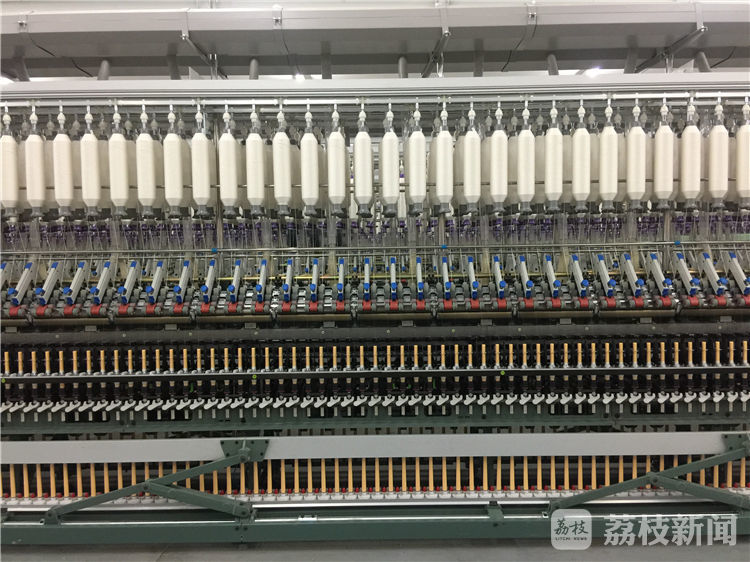

这是无锡一棉的生产车间,请问,人呢?说好的劳动密集型呢?

甚至给人一种错觉,记者比工人多。(笑哭)

这是纺织设备,请问,说好的低端呢?

原来,这一切都得益于无锡一棉主动转型升级,布局智能制造。2017年,无锡一棉投入资金约1.3亿元,对长江车间进行技改,大部分人工操作实现了机械化、自动化。技改后成效明显,不仅细纱定速的速度提升20%左右,生产效率不断提高,现在长江车间万锭用工人数在20人左右,公司计划在2019年上半年完成对另一个车间扬子江升级改造后,万锭用工降到10人左右。要知道,上世纪纺纱万锭用工最高在350人左右。

这是两款络筒机,前者还需要人工插纱,而后者实现了全自动,不再需要人力。

这样的细纱机,一个工人能同时操作30台。

当然,所谓智能制造,不是单纯的制造环节智能化、“机器换人”,而是覆盖采购、设计、制造、包装、物流、财务、销售、管理在内的全产业链再造。“我们的每个纱锭都装上了传感器,实现全流程生产信息的采集。”无锡一棉纺织集团有限公司总经理唐戚逸告诉记者,“例如,在生产过程中即可监测到机器的过度波动,从而控制质量。同时通过数据的分析、运用,可实现全天候无死角的生产监控,确保每批纱、每张订单数量、质量、交期和成本都在受控范围内。”

如今,无锡一棉拥有60万纱锭、600台织机,年产高档纱线30000 吨、高档织物5000万米,年产值20亿元。2018年,公司还将继续加大技改力度,预计投入资金约1.8亿元,开始全方位改造扬子江生产车间,使之实现清梳联、条卷精梳联、粗细络联、自动成包,智能仓储,整个生产链实现有效的流转和大数据的集成的工作模式。

距离无锡一棉15公里开外,还有这样一家厂龄75年的老牌企业——一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂(以下简称一汽锡柴),是中国现存历史最悠久的发动机企业。于2012年竣工投产的重型柴油机惠山基地,可谓“平地起高楼”,总投资23亿,借着“智能制造”东风,短短几年,成功入选 2016 年度智能制造试点示范项目。

记者走进一汽锡柴重柴惠山基地,现代化车间、智能生产线、正在完成装配任务的机器人……让人目不暇接,不得不赞叹大国重器的魄力与姿态。

听说这里有德国GROB机床、瑞士ABB机器人、美国GORBEL等世界顶尖设备,文科生表示有些晕,但被震撼到了有木有~

据一汽锡柴副总工程师李建刚介绍,这些顶尖设备集柔性化、集成化、自动化于一体,目前,机加线自动化率高达百分之七八十,装配线自动化率在30-40%之间。除此之外,工厂在建设过程中应用了一些先进的技术及设备,实现节能、环保,奠定了绿色制造的基础。

依据《智能制造能力成熟度模型白皮书1.0版》所明确的“智能+制造”两个维度,27个域要素,一汽锡柴重柴惠山基地智能制造成熟度在3.5-4.0之间。“未来,我们争取把获得的智能制造试点示范里的试点两个字去掉,变成真正的示范项目。”李建刚说。奔着这一目标,一汽锡柴将打造CA6DM柴油机装配线整线零部件实现全自动智能配送;争取物流出错率降低50%,劳动生产率提升20%,产品不良率降低10%。

廉颇老矣?NO!尚能高歌!从上面两个故事可见:有“智能制造”托着飞、领着跑,不管是多大年纪的企业都能上演“不老传说”。

以智能化、绿色化、服务化、高端化“四化”引领,实现产业蝶变,是无锡产业强市战略的主旋律。设立专项风险贷款补偿、引导资金支持产业转型;积极推动企业与高校院所建立产学研合作联盟;推动企业兼并重组、鼓励企业强强联合,引导产业向价值链高端攀升等一系列政策举措不断“发力”。2017年,全市工业技改投资增长16.2%,组织实施270个智能化改造项目,建成国家级智能制造试点示范和应用项目3个、省级示范智能车间59个,试点示范企业总数全省领先。