“江南魔派”收第四代徒弟了。11月16日,浦口永宁高峰魔术馆里,南京魔术圈济济一堂,见证“南京魔王”崔星洲的第三代弟子谭胥收徒。

▲“金陵魔派”第三代谭胥拜谢老师,“金陵魔王”崔星洲之徒高峰(左)和崔星洲长子崔龄童(右)。

▲谭胥收的徒弟,“江南魔派”第四代田亮

崔星洲,江南派魔术创始人,1934年成立了全国第一家民间职业魔术团,常年在南京的夫子庙演出,与张慧冲、傅天正、肖鹏飞三人合称民国“四大魔王”。

▲崔星洲

魔术我国古称“幻术”,俗称“变戏法”。民国初年,西洋魔术传入中国,自此一大批本土魔术师先后登上历史舞台,魔术一时风行全国。

然而,随着抗战军兴,短暂的魔术黄金时代戛然而止,那些红极一时的魔术师也消失在历史的云烟中,即使像崔星洲这样的大师,也只留下了只言片语的模糊纪录。崔星洲的弟子、江苏省魔术俱乐部副主任高峰日前接受记者专访,讲述了“南京魔王”和“江南魔派”半个多世纪的故事。

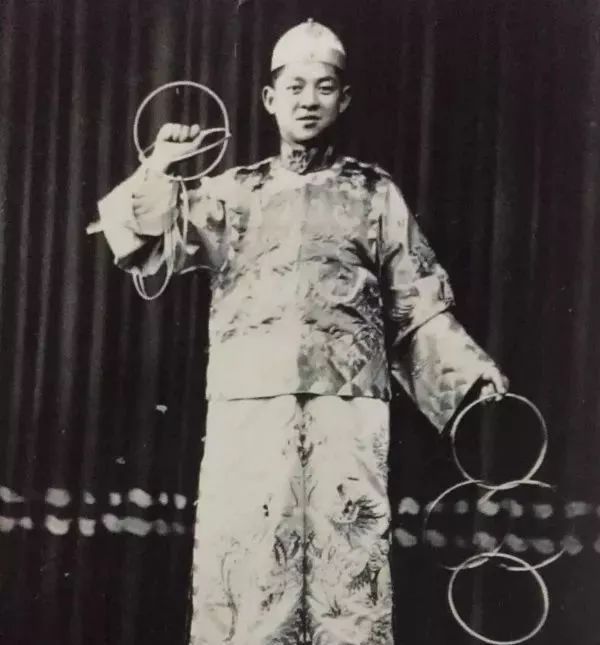

▲80年代高峰在台上

富二代“崔半街”

“当时有句俗话叫‘穷杂技富魔术’,当时能玩得起魔术的都是有钱人。”高峰说,崔星洲的家族在南京算得上是名门望族,在老门东附近的剪子巷拥有四进院落,占据了大半条街,因此有“崔半街”的说法。

据高峰介绍,崔星洲从小就喜欢研究民间戏法,“1934年崔星洲去上海念大学,读法律系,遇到了表姐夫徐静云,徐家是开银行的。两个‘富二代’在上海见识了新兴的魔术,一下子就迷上了。”

▲崔星洲用金条换来的魔术书

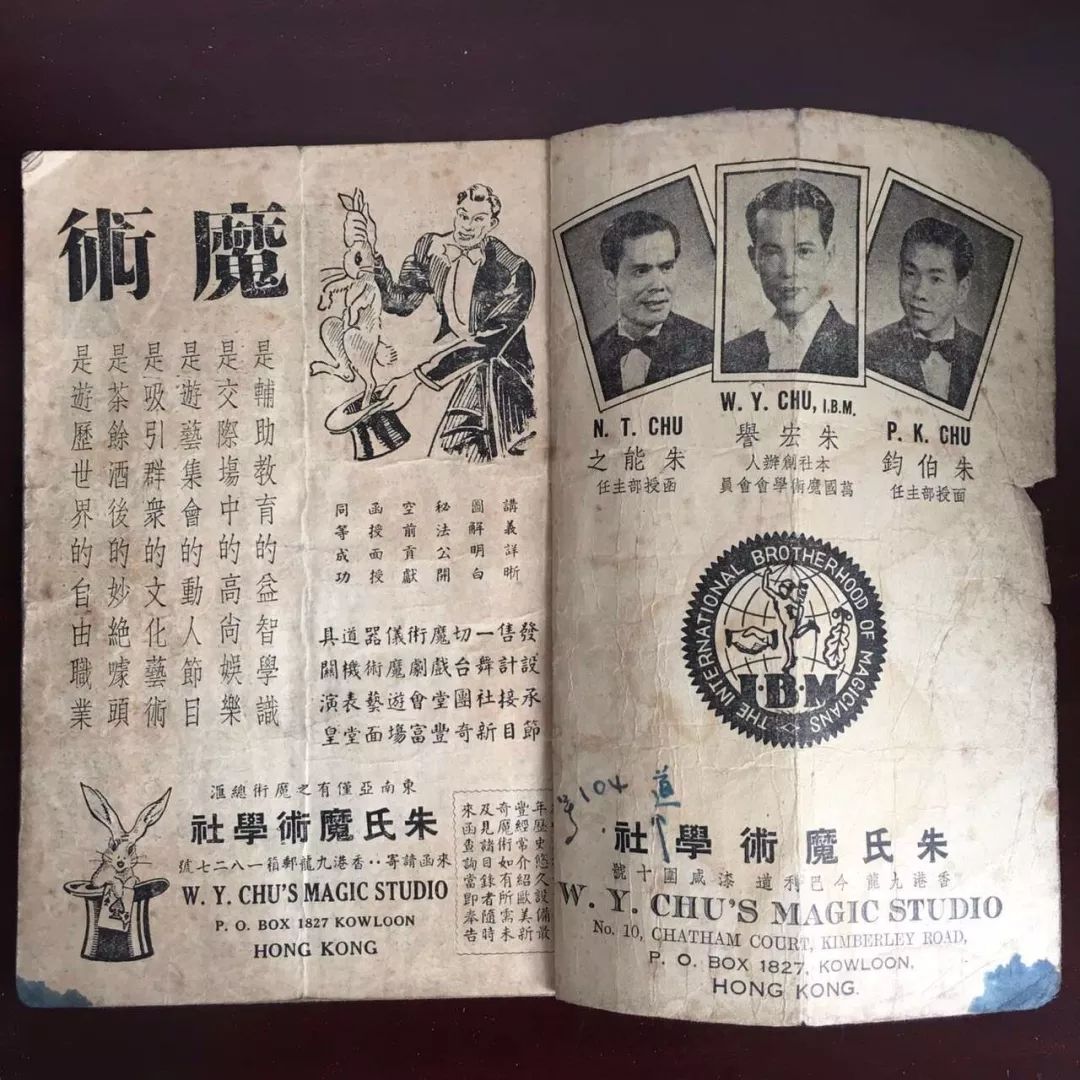

崔星洲精通英语,购买了许多关于魔术的英文书籍,不停地揣摩、练习,甚至还成立了全国第一家民间职业魔术团,并于1935年成为国际魔术协会会员。

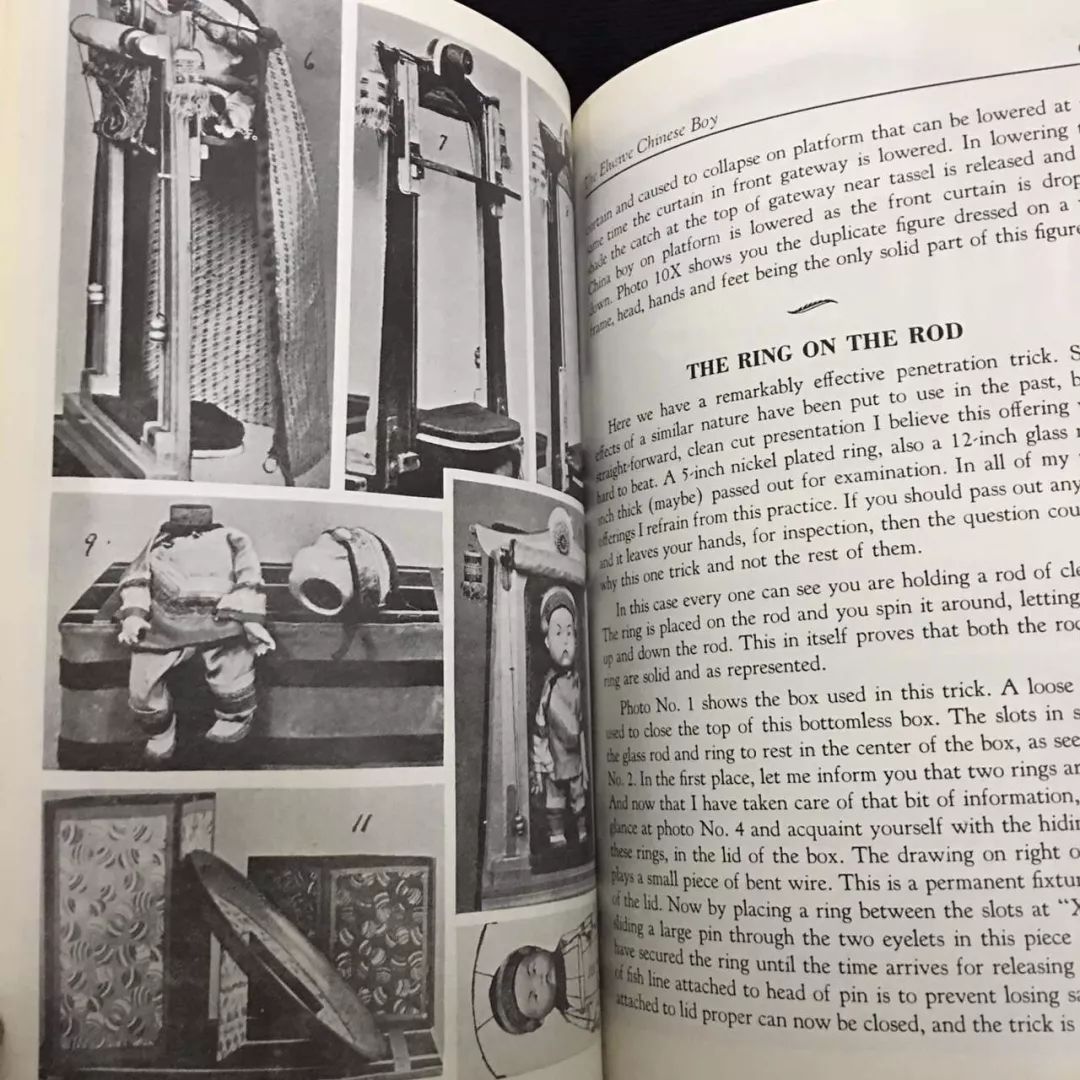

加入了国际魔术协会,就拥有了购买国外魔术道具的资格。那时魔术道具还不能量产,一套道具就生产20个,购买道具的魔术师都需要登记,这样既能保证魔术的秘密,也能确保道具制作工艺更加精良。

▲上世纪30年代美国产空筒出花的道具

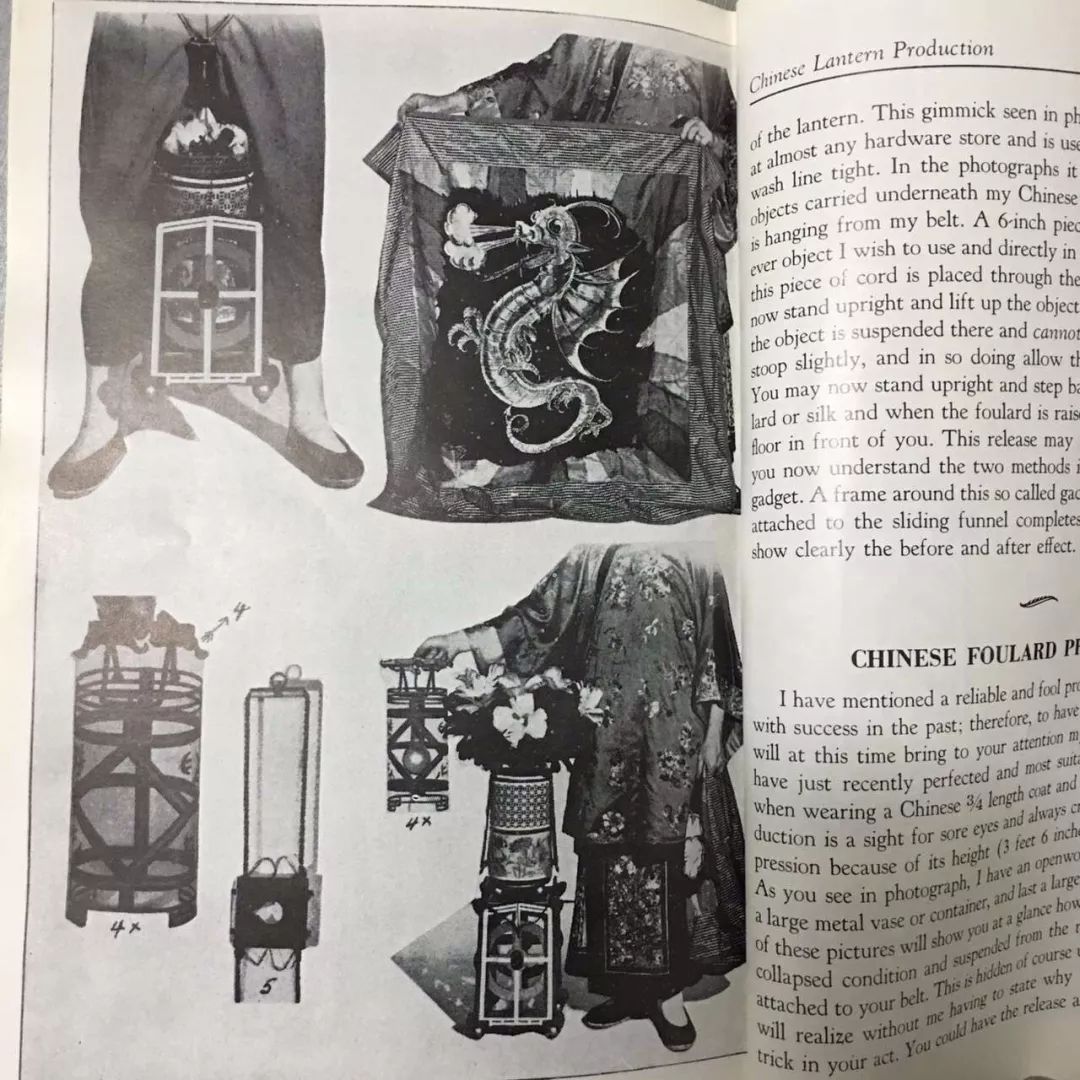

在高峰魔术馆里,现在还完好保存着崔星洲当年表演“长筒变花”用的道具。这盆半人高的“花”虽然经历80多年风雨,但每个“花瓣”的颜色依旧鲜艳,远远望去,几乎以假乱真。“这些花瓣都是用上好的天鹅毛做的,每一片都是千挑万选。”高峰说这件道具价值不菲,崔星洲当时花了好几根金条从国外购得。

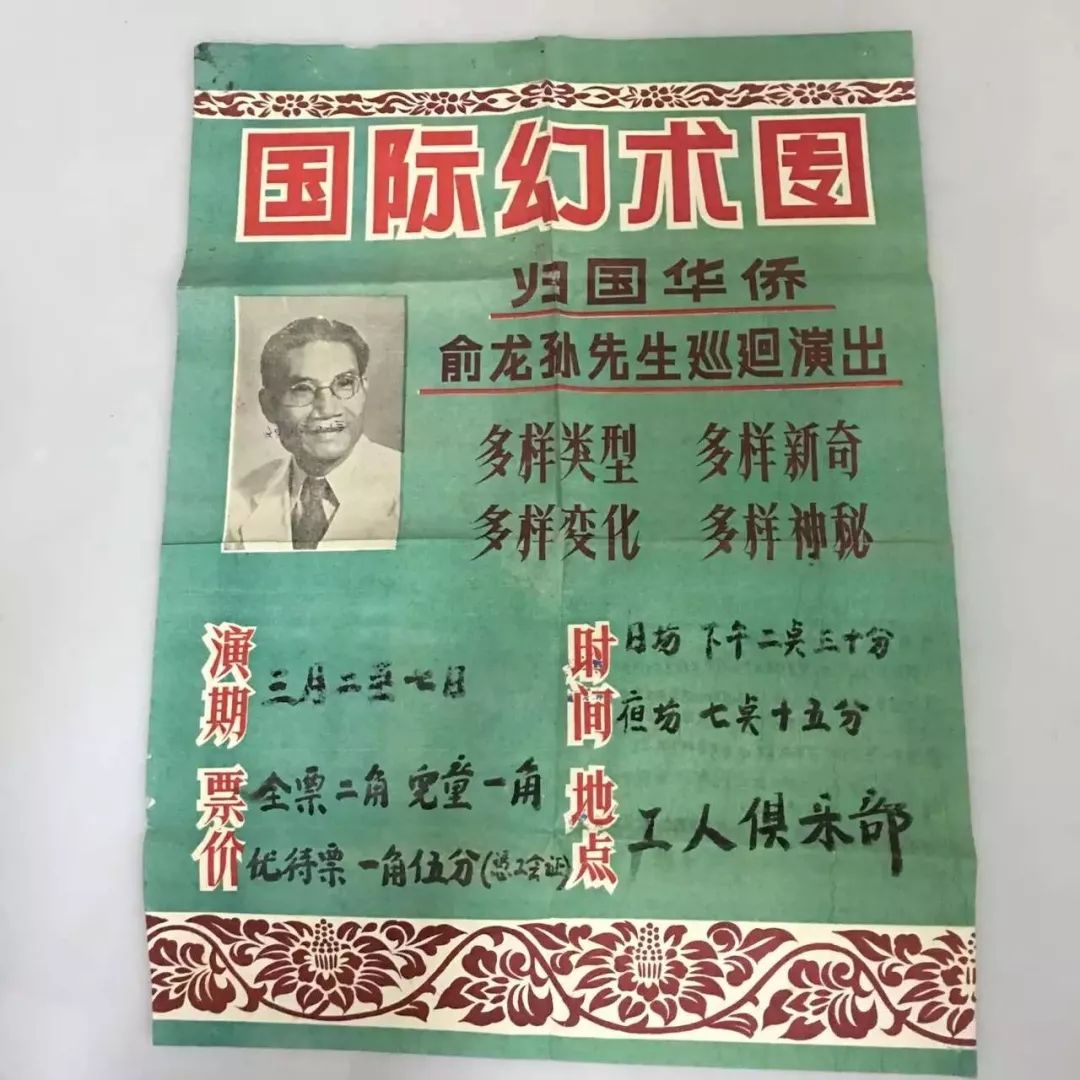

▲上世纪崔星洲表演海报

“中国魔术原来都是‘撂地上’的表演,是崔星洲第一个将它搬到了舞台上,因此红极一时。”高峰解释,南京夫子庙是中国魔术四大集散地之一,“魔术师在里面表演舞台魔术,一般会安排两个小徒弟在门口招揽生意,用扑克牌、骰子等小道具玩玩小魔术吸引路人。”

夫子庙也是崔星洲表演魔术的主要场地。“炮打美人”、“分身”、“躺刀背”等都是崔星洲的王牌节目,尤其是“瓮遁”(即人进入一个坛子中,却在几米外的另一个坛子中现身),在当时最为流行。

据高峰透露,崔星洲还玩过“流水场”,即从早上九点到晚上九点,不间断地表演,观众可以随时买票入场观看表演,即使是这样,依旧场场爆满。

▲空笼出鸟的道具

白天律师,晚上魔术师

在当时的南京,崔星洲名噪一时,不仅仅因为他的魔术。

他在表演魔术的同时,还没忘记他的老本行——当律师。据说民国时期剪子巷的崔家大宅门口有两块招牌,左边是“崔星洲律师事务所”,右边是“崔星洲魔术团”。白天穿西装跟人打官司、晚上换燕尾服去剧场表演魔术的崔星洲,也成了南京人眼中的“奇人”。

这位会变魔术的大律师在江湖上口碑相当好。

民国时期,风云变幻。在外行走的戏法艺人,难免遇上被人刁难,甚至“砸摊”之事,那么在舞台上表演的魔术师,是否也会遇到这样的事呢?高峰说,这样的事情他从未看到过,也没有听师父说起过。

▲崔星洲

“在当时的人眼中,魔术还是个新奇玩意儿,用的都是大型道具,机关巧妙,琢磨不透,又有哪个人敢上舞台来丢人现眼?”高峰笑着说。

魔术的江湖

民国的魔术圈分为南北两派,北派多重于手法技巧,讲究传统,九连环、仙人摘豆、罗圈献彩等是他们的保留节目。除表演细腻外,还注重“使口”(说功),演出时一个人表演魔术,另外一个解说。

而南派表演讲究道具造型的宏伟壮丽,表演优美洒脱,一般不说话,南派又可细分为“江南派”、“粤派”和“海派”等。崔星洲则是江南派的创始人,他的魔术节目讲究气势,从舞台布置到背景音乐都显得非常大气。

虽然派别众多,但圈内人相处融洽,“像‘四大魔王’都是大学生出生,平日里经常交流学习,还曾在一起合影过。”高峰说,张慧冲曾将自己编著的魔术书送给崔星洲,还在书扉页上题词留念,如今这本显示两大“魔王”交流的小册子已经成为高峰最重要的珍藏之一。

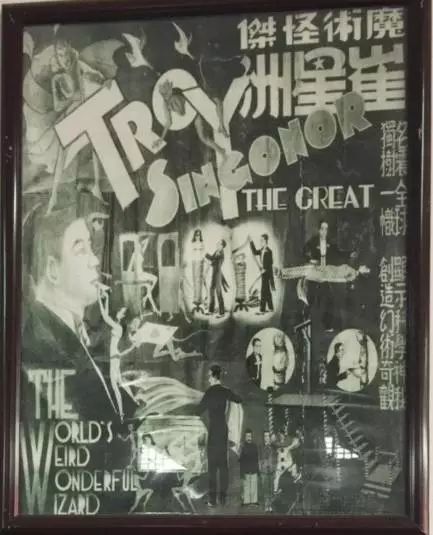

▲魔术工作室收藏的老海报

1939年,古彩戏法艺人秦助仁流落南京,因盘缠无多陷入窘境。他听说南京有个大魔术师叫崔星洲,便抱着试一试的心态去崔家大院拜访。

听完秦助仁的来意后,崔新洲热情地招呼秦助仁在自己家里住下,不仅每天好茶好饭当做贵客一般招待,还让他在自己的剧场里表演古彩戏法。每演一场,崔星洲付给秦助仁相应的演出费。

几个月过去,秦助仁决定离开南京。临行前夜,秦助仁悄悄把崔星洲叫到自己房里,“‘古彩戏法十八套’,是我毕生的绝学,本不打算传给任何人,然而这些日子崔兄待我不薄,助仁无以为报,现将它传给你。”

魔术师之间有“不无偿传授魔术”这一条守则,崔星洲几番推辞,但秦助仁报恩心切,崔新洲推辞不过,因而学会了这古彩戏法十八套。他在此基础上进行了自己的改进,创造了自己的魔术“九重天”——从褂子中变出九个鱼缸,从大到小垒成一个宝塔形状,高度比人还高。

▲古彩戏的图解

“魔派”第二代

崔星洲一生就收了两个弟子,一个是自己的儿子、南京市杂技团国家一级演员崔龄童,另一个就是高峰。

“我家住在夫子庙,父亲上班的时候,我就去夫子庙的‘群乐剧场’玩,崔星洲的魔术是我每天必看的项目,有的时候一待就是一整天。时间长了,师父对我也有了印象,见我对魔术痴迷的样子,一时兴起,教了我几个小魔术。没想我一下子就学会了,师父也因此认为我是个学习魔术的好苗子,破例收我为徒。”

高峰说,崔星洲当年有着俊俏的面庞,嘴角上总是露出淡淡的微笑,穿着笔挺的燕尾服,就是放在今天来看,也算是高颜的“偶像派”。然而他对弟子要求却非常严格,师兄崔龄童曾跟他说过,师父让他练习在手指间滚动、或有或无的小球,有时候天冷手指不灵便就会掉球,掉一次罚十次,一直要练到没有失误为止。

▲高峰表演旧照

“我一直觉得,师父是个特别讲究的人。尤其对于魔术的舞台效果更是精益求精。比如表演用的绸子不能有皱痕,手指甲里不能有灰,这样都是对观众不尊重。”高峰说。

一次,高峰表演“空手变球”给崔星洲看,表演的很顺利,可崔星洲却连连摇头说不行,这让高峰很纳闷。

崔星洲一把拽过高峰,让他坐在观众席,照着高峰刚才的样子把魔术演了一遍,问道:“看出问题来没有?”高峰似乎有点感觉,“是不是手的位置不对?”崔星洲点点头,“手如果拿球的位置过低,观众就得低着头盯着你的手看,这对观众来说不尊敬,手高了,观众仰着头又觉得累,而手放在与耳朵平齐的位置,这样观众看着比较舒服,又稍微带点尊敬魔术师的意味,这才是最恰当的做法。”

江南派的传承

▲珍藏了80多年的魔术道具

上世纪五十年代,崔星洲率魔术团加入了南京市人民杂技团,之后被任命为南京市杂技团副团长,南京市政协委员等职,于1970年病逝。而自从12岁拜了崔星洲为师,今年68岁的高峰已经演了半个多世纪的魔术,也收了大大小小十几个徒弟。作为“江南魔派”第三代的谭胥,今年才23岁。

▲谭胥在舞台上

“我们这个行当不看年纪看技艺,技艺到家了,就有资格收徒弟。我们‘江南魔派’收徒弟还有个规矩,在正式拜师之前是互相考察的,不仅师傅看你资质和品德够不够好,徒弟也要看师傅技艺和人品,都互相信服了,才行拜师礼。”

高峰说,谭胥虽然年纪轻,却对魔术十分痴迷,曾经是一个专业杂技演员的他苦练魔术近六年,一身绝活,曾经获得江苏省魔术比赛金奖,是江苏卫视城市频道的特邀魔术嘉宾,还曾应邀去中国驻埃及大使馆为中埃文化年活动表演。“当时我看中谭胥不仅因为他有杂技表演的底子,能吃苦,还肯钻研,自己捣鼓了很多让人耳目一新的道具,非常难得。”

魔术师的守则

▲高峰在自己的魔术工作室里

成名已久的高峰曾在2012年因为应邀解密刘谦的魔术成为“网红”,不过他强调“解密”这一说法并不准确。

“魔术师的手法是不能说破的,只能在道具的使用上做研究。”魔术师的第一要则就是认真练习,没有练习熟练前不能上台表演。因为一旦表演失败,不仅毁了观众的兴趣,也会让这个节目因为被看破而彻底不能再上台了。

“老祖宗的规矩不能坏,我们吃这行饭的每天都是抖擞精神全力以赴。”在高峰看来,中国魔术足够他钻研一辈子。

(来源/南报周末、创意南京 编辑/刘静)