幸存者是南京大屠杀惨案的亲历者。他们的个体记忆是南京大屠杀这一世界记忆遗产的具体承载。时至今日,尚在人世的幸存者已不足百位。

抢救性记录、整理幸存者们的记忆是一件与时间赛跑的事。

从去年起,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆和南京大学组成联合团队,走访幸存者,听他们讲述用生命凝成的口述故事。

从今天起,纪念馆将不间断推出南京大屠杀幸存者口述史故事,一同凝望80年前的南京,一群普通人被改变的人生命运。

今年5月27日早晨6点26分,南京大屠杀幸存者季培生老人永远地离开了我们。今天我们回头再读老人生前的口述史,往事一幕幕……

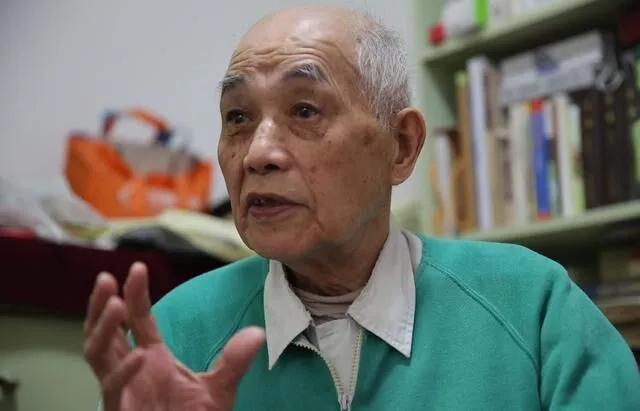

▲今年春节期间,纪念馆曾前往看望季培生老人

采访时间:2016年11月6日

采访地点:江苏省南京市白下区大光路尚书里

采访人员:郭婉祺、卢奕、张炼

整理人员:郭婉祺、张炼、卢奕、王晓阳

日本兵对着舅舅的肚子捅刺刀

我是“老南京”,就在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆旁边四里路的地方出生的,现在住在雨花台旁边。四岁我就开始读书了,七岁的时候很多古书都背得差不多了。《三字经》《百家姓》《千字文》《论语》,我都背过。

▲ 季培生

我家那个时候小孩多,在家里调皮捣蛋闹得很,家人就把四岁、五岁、六岁的这些孩子全部送到私塾读书去。之后我就在那里读书,中饭也在那里吃。那时候我的老师可能是金陵大学毕业的,据说他骑马把腿摔断了,腿摔断了以后无法行走,之后就不能出门工作了,就在家里弄个门板自己教书,就叫“私塾”。

我记得舅舅那时候十几岁,他教舅舅英语,还有数学之类的学科。我们那个时候都是学《三字经》《百家姓》,还没接触到洋人传来的那种数学啊什么的。只有我家舅舅(接触到了)。因为家人对男的比对女的重视一点儿,还给舅舅学英语了。就由这个老师教英语。

后来日本人来了,乖乖,我这个老师又教了日语。日本人检查教学的一看,乖乖,老先生,还是瘸子,坐在板凳上一挪一挪地在教日语。我们老师也很聪明,日本人一来就在黑板上写上日语挂上去,日本人一走就把黑板放下去了。我也学了,日语也能讲一点。

日军占领南京以后,我家的房子就靠着日本人住的那边,我家在三汊河,现在房子可能还在。当时有人说逃难到重庆,其实不实际的,一个原因是家有老小不能走,另外一个原因是没有那么多资金。家里面的人啊,像我妈、我姨妈那样年轻的女的、男的在十六岁以上的,能走的都回老家了,我老家是扬州,就到那里躲了一阵。

我呢,没有走。家里留下来的人还有奶奶、爷爷、二奶奶、外婆还有舅舅。我们就住在家里,家里地方比较大,还有个好处就是屋子比较坚固。所以有些邻居就说,要打仗了,我们一家老小一起住到你家吧。

南京大屠杀的时候,我已经七岁了。日本人来了以后,我家门也不敢关,就算关了,插销什么的也不敢插了。当时日本人差遣了个先锋队,大队人马还没有过来。先锋队就到了我家,把门敲得叮叮当当的,我外婆把外面第一道闸门一开,外面的人就把门砸开了。进来以后,我们都躲在最后面的一个小破房子里,就连邻居、二奶奶、奶奶、舅舅都在里面。后来,日本人就一直走到我们家后面,问我外婆:“你家有几个人,站出来!”邻居几个,还有我家的几个人,全部被拉到天井里头。

当时是大冬天,穿着大棉袍。首先看两个年轻人,舅舅、还有一个隔壁和我舅舅差不多年纪的男的,就躲在我家里,两个人睡一张床。日本人首先对付我家舅舅,一个日本兵拿刺刀顶着他肚子,叫他把棉衣全部解开。解开是因为怕他有武器,从外面一直摸到里面,看看没有武器。奶奶就哭啊,大家都很怕。但是我奶奶当时快七十岁了,所以也不怕了,看到日本兵对着舅舅的肚子捅刺刀,就站在我舅舅旁边哭。一个日本兵把她拽过来,日本兵多大劲啊,她才多大力气,一只手就把她拽过来扔到地上。扔到地上之后就拿那个枪,冲头上脸上砸,打得我奶奶就爬不起来了。

哎,那个时候日本人在南京毫无理由地见人就打。我就站在旁边,还有我妹妹也在,就站在我旁边。日本兵就在舅舅身上捅,捅了一刀,当时舅舅喜欢玩外国的那种铜板一样的纪念币。一个小的、布缝的袋子,好像蛮重的,那个日本兵就把它拿出来了,一看就揣到自己兜里了。

走了以后,(被)打倒的(奶奶)不算,日本人把外婆和奶奶的侄子,一共两个人都带走了。我家奶奶的侄子,当时在我家学木行,也被带走了。原来造房子要用到木头,都是从湖南、江西运过来的。我家是做木头生意的,南京三汊河一条街全是木板店。过了一天又把我家姨夫带走了,完全不知道为什么就带走了。说带走就带走了,到现在也没再见过。两个日本人就把我家三个人都带走了,我奶奶也给打得起不来了。半个小时之内,日本人的大队人马都来了。

因为我们家开木行的,房子都比较好。(当时)没有楼房都是平房,都有好几进房子。他们来了以后就一直冲到我家房子后头,我奶奶就哭哭啼啼,家里老的、小的、隔壁邻居,我家二爷爷、二奶奶等人都被带出来了。我当时七岁,记得清清楚楚的。

我读了不少新四军的书

南京大屠杀以后,爸爸妈妈想家,就回南京了。虽然回南京了,但是一直打仗,长江不通,木材进不来,原来几十里路都是买卖木材的,那时成了一片黄泥滩,木材烂在水里。我家当时没有生意做,我爸爸就失业了。

▲ 季培生老人生前回忆往事

前面谈的几个人,我的奶奶,被打的那个,没几天就死掉了;姨夫、外婆当时就被带走了。因为没有生意做,我家就衰败了,到处逃难。我是老大,当时我家一共生了六个小孩,日本人来就死了三个。

因为我祖父是教书的,在扬州,我父亲有点文化,我就做学徒去了。日本占领南京以后我不是原本在上私塾嘛,后来就恢复了上私塾读书。上了不到一年,家里经济不行了,城市的生活多贵啊,后来我爸爸就带我们逃难到老家去了。后来实在不行啊,我是家里的老大,就去学徒了。

到了扬州,起先我从私塾考进镇上的洋学校了,我一考就考进了四年级,后来就五年级、六年级这样读下去。上了洋学校,古书我还背得,四岁读的都记得。我只坚持到高小毕业,因为交不起学费。最后那学期,我成绩很好,现在都能用英语写信——按规定,高小就学英语了。

那时候好多大学生都不在城市工作了,逃难,就进入乡下学堂做老师。后来我在瓜洲做学徒。学徒不到一年,日本投降。当时我们那个地界是新四军、汪伪政府、日军三股兵力都有的。那时候的苏北,不是国共合作抗日嘛,国民党部队和新四军部队遇到日本鬼子就打。日本投降以后,我就在那个地方学徒,之后就回南京了。

回南京之后,木材厂恢复了,我就做木材。因为我在苏北待过两年,读了不少新四军的书,新四军经常化装到我们学校去。他们不讲课,化装成卖鸡蛋的、卖老母鸡的、卖蔬菜的,里面都夹着油印的书。这种书有些是讲二战时德国的战争是怎么打的,是从苏联传过来的。上面是鸡蛋,下面是书,送给我们学生。后来南京有木排了,我就转到南京去,我本来在苏北参加新四军了,那时蛮小,后来日本人围剿苏北的新四军,跟我一道参观、学习的人转移了,当时要是签个字我就能成为新四军了,可是找不到人了。

1951年以后,我们要支持北京的建设,木材运到北京去,我们就走水上、火车上跑运输,就在“华中号”上办公,当时北京、张家口我全去过了。

做一枚社会主义建设的螺丝钉

原来我是有工作的,(公司)问我,你想到哪?我说,我想上学,我的文化太浅了。又问:你想上什么学?我说,我这个人,喜欢法律,帮人主持公道,我要学法律。领导说:好,我们天津没有政法学校,北京才有政法学校,我们给你联系联系。结果呢,我在天津工作,我家父母、弟弟妹妹都在南京,很穷很穷。

我家弟弟妹妹上学费用全免,拿家庭助学金,除了吃饭穿衣还给零用钱,这个需要很好的家庭出身的。当时联系了政法学校,我就给家里讲了。抗日战争的时候,我父亲生病了,当时家里是很苦的,夜里都睡到坟堆里,不敢睡到外面,日本鬼子是要抓人的。父亲生病,我回了趟家,他好些了,我又走了。走了以后,没过两天他就去世了。

父亲去世以后全部的负担就落到了我的身上,后来组织给我讲:你不是要上学吗?我们跟北京联系了,保送,不要你考试。哎呀……我当时……我要自私一点,我就不管了,我要是不管呢,我家也不会有收入了,弟弟妹妹都在上小学,母亲也不能工作。我想了一下说:我不能去了。组织说:为什么?我说:我父亲死了。组织说:你在天津找工作,随你选,你想到哪里去就把你分到哪里去。当时西安也来找,西安叫纺织公司,要招人,不要我们考试,我们就保送过去。我说:我哪都去不了,我父亲死了,家里困难,我想回南京,不能不回。结果领导就说:好,什么时候走?我说:最迟过春节的时候。后来回到南京,一分就分到我们现在的机床厂。

当时要考试,我参加了考试。那时候“五一”和“十一”要参加游行,把工厂的产品展示给大家看。我一考就考取了南京机床厂。考试内容有数学,都是原来小学的内容,还有代数什么的,我在小学就学过代数了,代数、三角我都学了,是抗战时期在乡下的时候学的,那时候老师主动来教你读一点书。

我是1952年春节回来的,到了1953年,天津又来信说:你在南京找到工作了吗?没找到再回来。我说:考取了!考取了我就一直在这里,后来又上了我们机床厂的技校,后来又考取了夜大。在我们那个年代,大家都要上学。读了夜大两年以上就算毕业了,在这工作,一直干到现在,在这边退休。我们南京机床厂制造的都是高精尖的机床,都用在卫星上,我们好多工人都调到一汽、酒泉去的,老同事去世得差不多没几个了,年纪这么大的可能只有我一个了。

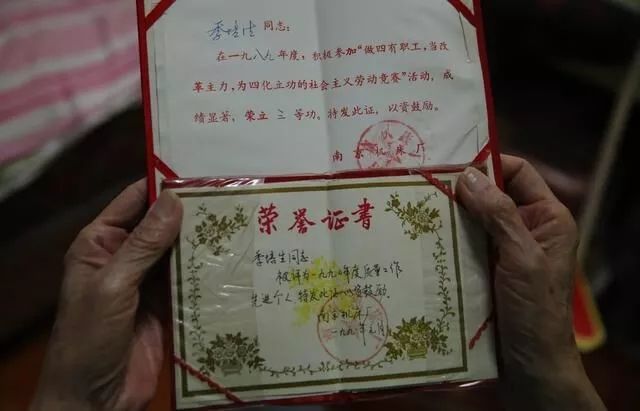

▲ 季培生在工作岗位上获得的荣誉证书

在机床厂退休以后,因为经历过大屠杀,大概是哪一年的8月1号,我看到报纸上说南京要登记幸存者,要搞一个南京大屠杀遇难同胞的纪念馆,我看到后,提前两天过去了,问他们:我这个算不算。我家就在旁边,所以我就去了。我一去,馆长就说,欢迎你!他给我泡茶,让我先登个记。我按了两个手印,没多久,就批准了。后来又叫我们弄脚印,我的脚印也在。就在排那个脚印的地方,我的脚印在那里,有名字有年龄。

我还记得,南京大屠杀的时候,日本兵在我们家周围,现在大概是以奥体中心为中心的方圆两公里以内,杀了两万八千多人。关于这个事情,纪念馆立有一个碑。事情大概过去了有十几年二十年吧,有个记者来找我,问我大屠杀当时我在不在南京。我说在啊。他说,带我们到杀人的地方去参观一下。我就带他们去了。

报纸就报道了这件事情,大概是2011年12月份吧。现在这个报纸还有,改名为《江南时报》了。我带他们去的地方,靠近江边,就是江边上一个小公路边。江边上,有二十几里路那么长,边上家家都是卖木板的,从我们南京分散逃难到长江下游各个地方。日本兵就把抓来的人全部集中到那个地方。那个时候那儿有个大埂,防止涨潮的时候水淹到农田,后来修好了江堤,大埂就没有了。

(来源:侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 编辑/马腾达)