“插秧适云已,引溜加溉灌。”杜甫于一千多年前在《行官张望补稻畦水归》中描写了我国古代的农耕发达盛况。眼下正是水稻成熟的季节,祖辈们面朝黄土背朝天的辛苦让许多年轻人望而却步。本月7日,记者走访了宜兴丁蜀物联网小镇,看到了“点手机种庄稼”的画面。

[让茶农睡懒觉]不用半夜到半山坳转悠

“以前我父亲一到倒春寒时间就半夜一两点到半山坳来转悠,感觉冷到0℃了就烧柴火,靠烟熏让霜下不来。”说起种茶的辛苦,“茶二代”江卫峰感叹很多,不过他坦言自己“从来没这么早起来过”。所谓“倒春寒”,是春季采茶期茶农最怕的事情。宜兴茶叶本身就是一季茶,最贵的是明前采摘的茶叶。这时候如果气温过低形成霜冻,就会冻伤嫩芽,导致减产。不过,昨天在无锡茶研所的半山腰,茶叶研究所所长许群峰直接打开手机点了点,不远处一台像风车大小的风扇就迅速转动起来。“谷底的茶叶是最容易冻伤的,以前都要工人特别看护,现在安装了除霜风扇,完全解决了这一问题。”据其介绍,借助无锡移动打造的茶叶物联网平台,当传感器检测到茶丛顶部气温低于4℃时,平台系统会自动启动风扇,将高空相对温暖的空气吹向茶丛,防止结霜。

最出名的宜兴红茶更是借助茶叶物联网平台,将发酵室的温度、湿度控制在最佳状态,从而得到最高品质的红茶。

[点手机种庄稼]搓着麻将就把田种了

在莲花荡农场,成熟的水稻金灿灿地压在秆上,随风舞起阵阵波浪。63岁的范伯华正在电脑面前观察着农田的情况,干了快30年的农业,没想到现在不用脸朝黄土背朝天置身田间作业了。运用物联网技术,现在稻田缺水已不需要人工操作,安装在田间的传感器会自动检测水层深度及土壤情况,通过无线传输设备,将采集的数据实时传输到智能灌溉控制系统。系统诊断后,向田间灌溉泵站发出指令,水就会自动灌入稻田。他戏称,自己可以搓着麻将把田种了。而且靠物联网给出的施肥方案,一亩地能少用5%的氮肥。

不仅是种田的过程,物联网还为农民们实现了农作物在线诊断。“有一次稻苗得病了,我们用手机发照片和语音给专家,在线专家经研究确定是青枯病,马上指导我们用药,第二天病情就控制住了,避免了经济损失扩大。”市三洞桥农业服务专业合作社理事长郝三英种了大半辈子的田,讲述起“物联网+农业”的新鲜事儿,他非常激动。“现在从种到收不管遇到什么难题都不愁了,只要拿出手机点几下就行,就像种地有了一个贴身管家。”

通过实施智慧化种植,“莲花荡”牌大米屡次获得中国绿色食品博览会组委会颁发的金奖,在市场上逐步打响了知名度,销售价格达到40元/公斤,远高于普通大米。物联网系统的运用,还为“莲花荡”牌大米溯源防伪保驾护航。物联网中心的管理平台为每袋大米都安上了防伪码,买家通过手机就能够看到稻米从种到收的全过程,无缝对接,实时查看,让冒牌大米无处遁形。

类似的情形也在大棚种植中出现。“以前天天要跑过来看看,现在一周来一次就行了,多出来的时间跑跑客户,考虑考虑企业发展。”江苏神力生态农业科技有限公司副总经理张从海说,“通过APP就可以对换气机、遮阳卷帘进行远程控制,在外跑生意也可以随时查看大棚情况,进行设备操控,方便得很。”

[智能养殖水产]养螃蟹就像家里养金鱼

“今年螃蟹长得比往年肥!”7日傍晚,宜兴丁蜀镇水产养殖户张息芝,给记者展示一只肥美的红嘴螃蟹。张息芝的120亩水产养殖地,今年全部用上物联网高科技,智能调配螃蟹生长环境和合理喂养,螃蟹产量较去年同期增近15%,“现在每天靠快递发送的螃蟹销售额超过5000元。”

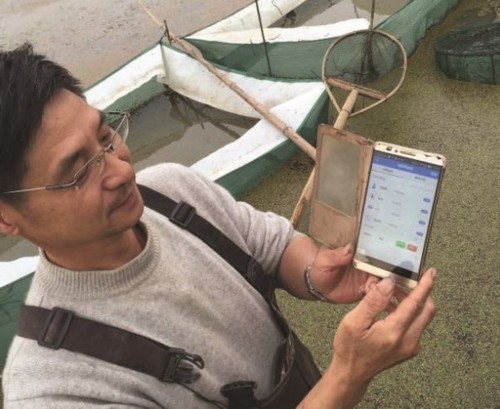

养过金鱼的都知道,金鱼缸内氧气是否充足会直接影响到鱼的健康,养殖水产品也是一样。“该给螃蟹充氧了。”张师傅现场给记者演示手机APP,点击按键,水中央一大排排气扇一样的充氧装置自动启动。“溶解氧7.67mg/L,水温16℃,这是螃蟹舒适的环境。”

智慧农业推广任重道远 降低成本还是重中之重

不过,目前让物联网等高科技走进农田,有的行业农户能接受,有的行业成本有点高。记者走访了解到,如经济价值较大的水产、茶叶等行业,农户安装物联网设备的意愿较高。尤其是茶叶,“茶二代”江卫峰透露自家茶场所用的一套物联网防霜设备也就五六万元,可覆盖10多亩地,宜兴新街包括他自己家在内的1000多亩茶场有80%都被这种设备覆盖。

但是水稻等基础农作物应用物联网等高科技成本较高,农户自己负担就困难了。江苏中农物联网科技有限公司万鑫说,宜兴丁蜀镇水稻田使用的传感器设备,一套成本20多万元,覆盖面积约百亩地,相对成本比较高。近年来,物联网设备被列入农机补贴范畴,去年一亩补贴1600元,今年是1000元。这样农户的负担就减轻了不少。

通信研究专家杜燕鹏认为,党的十九大报告提出要实施乡村振兴战略,精准扶贫。授之以鱼不如授之以渔,将物联网等高科技送到农民手里,可以推动技术扶贫,助力乡村振兴,这迫切需要政府和企业等各方面形成合力。智慧农业推广任重道远,降低成本还是重中之重。