开栏语:党的十八届四中全会开启了全面依法治国的新征程,站在新的历史起点上,江苏大力开创法治江苏建设的新局面,让法治成为江苏发展又一核心竞争力。江苏广电融媒体新闻中心推出系列专题报道《这五年:行进中的公平正义》。

第一集:良法善治 推进“两聚一高”新实践

5年以来,江苏良法善治,着力提升地方立法工作水平,逐渐形成了“党委领导、人大主导、政府支持、公众参与”的立法工作新格局,为扎实推进“两聚一高”新实践提供了强有力的法治保障。

在南京银城红日养老院内,正在举行老人唱歌活动。养老院院长李青说,在这里,有两位阿姨是“麦霸”级的人物,唱歌很厉害。俞奶奶今年86岁,由于子女工作繁忙,老人失能后一直想找一家舒心的养老院安度晚年,但过去很长一段时间,公办养老院“一床难求”,民营养老机构不仅数量少,品质好的更是不多,所以一直未能如愿。俞奶奶的境遇,也是江苏曾经的“养老之困”一个缩影。

江苏省民政厅福善处主任科员叶翔宇说,截至到2016年底,江苏全省老龄化率已经达到22.1%,老龄人口超过1700万人。养老服务的供给还满足不了广大老年人日益增长的养老服务需求。

据统计,江苏一年新增69万老人,老龄化比例居全国之首。如何提高养老服务、做大“夕阳”产业,成了社会各界关心的难题。经过前期密集调研,2015年,江苏省人大将《江苏省养老服务条例》纳入重点立法计划,由省民政厅负责起草《条例(草案)》,把社会养老服务各项工作纳入法治化轨道。

2015年7月28日,《江苏省养老服务条例(草案)》提交省十二届人大常委会第十七次会议审议。《江苏省养老服务条例》首次在全国统一公办、民办养老机构补贴标准,对采用先进技术、创新能力强的养老机构和其他养老服务组织,给予一次性奖励,将养老服务设施纳入商品房建设范围。一系列扶持性政策以立法的形式固化,吸引了众多社会力量的参与。

江苏省民政厅福善处主任科员叶翔宇说,对于新建的养老床位,每张床位给予不少于1万元的建设补贴。南京银城红日养老院院长李青说,之前红日养老院已经在上海经验了11年的养老产业,其实江苏的养老步伐不比上海差。江苏对于养老方面的一些优惠政策,有些甚至超过了上海。

立法举措解决了民办养老机构长期面临的用地难、融资难、经营难等现实困境。据统计,自《条例》2016年3月实施以来,全省民办养老机构已经由858家快速增加到1116家。养老机构快速发展、养老服务也同步提升。

叶翔宇说,目前江苏全省社会资本举办或运营的养老床位数已经超过了56%。根据《省养老服务条例》相关的规定和要求,将进一步加大落实力度、更好地引导社会资本进入养老服务领域。

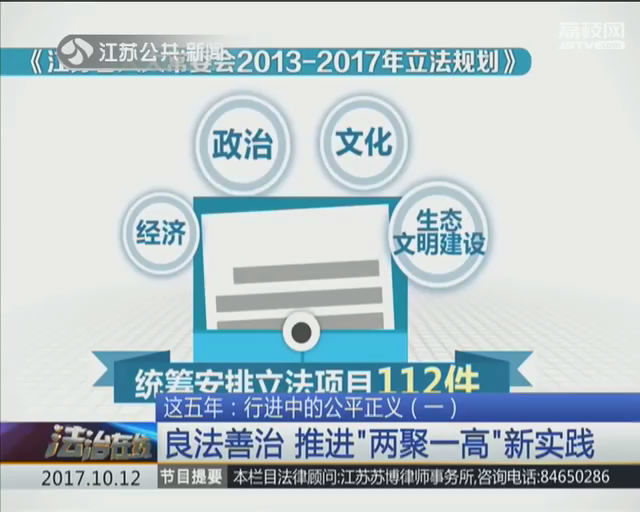

人民有所呼,立法有所应。江苏精心编制的《江苏省人大常委会2013-2017年立法规划》,统筹安排经济、政治、文化、生态文明建设等立法项目112件。其中,围绕保障和改善民生立法项目有32件,占规划项目总数的28.6%。这32件立法项目聚焦养老服务、医疗卫生、食品安全、消费维权等民生热点领域,着力解决人民群众最关心的利益问题。

2017年2月25日下午4点,南京迈皋桥附近一琴行突然停业,30多名家长闻讯上门讨要说法。据警方现场调查:每位家长缴纳了2000到7000元不等的学费预付卡,预付款总额高达20多万元。可由于老板的跑路,小小的预付卡,从价值不菲瞬间就变成一张废纸。而说到维权,更是困难重重。

江苏省消费者协会投诉科傅铮说,因为没有法律上的依据,后期执法对经营者的处罚力度就会跟不上。

从江苏范围看,2016年预付卡消费纠纷高达11065件;早在1996年,江苏曾出台《江苏省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》。但是随着消费方式、消费理念、消费结构快速变化,这项立法已经不能适应消费维权领域的新变化。为解决立法滞后这个根本问题,2017年,江苏省人大废止原《办法》,出台《江苏省消费者权益保护条例》,率先在全国将单用途商业预付卡纳入全领域监管;将发卡经营者“逃逸”定性为“欺诈行为”,规定预付卡15日内可无理由退款,努力祛除市民消费生活中的一大“顽疾”。与此同时,省爱国卫生条例、省实施《母婴保健法》办法、省食品小作坊和食品摊贩管理条例等带有民生导向的法律法规相继出台,让江苏人享受到了更多的“法治红利”。

江苏省人大常委会法制工作委员会主任王腊生说,把民生方面的立法作为立法的一个重点,充分体现立法对老百姓权益的维护,对老百姓幸福生活的保障。

关注百姓需求、回应民生发展,是江苏立法的鲜明特色。与此同时,江苏的发展领先于全国,遇到问题相应早于其他地区,立法解决问题也一直居于率先地位。由此创出的“不抵触、有特色、可操作”的地方立法品牌,为江苏经济社会发展提供了强大的法律护航。

官杨村地处盐城市睢宁县高作镇,过去曾是远近闻名的“经济薄弱村”,村集体收入几乎为零。2016年,在各方支持下,一个现代化的“农光互补”项目在官杨村落户。

江苏省发改委副巡视员、省委驻睢宁县帮扶工作队队长尹建庆说,选择一个1兆瓦的村级电站农光互补项目。在资金运作上面,通过后方单位来解决一部分资金,第二个方面要统筹县里的一部分资金,第三个方面也积极吸纳村里边的一些资金。

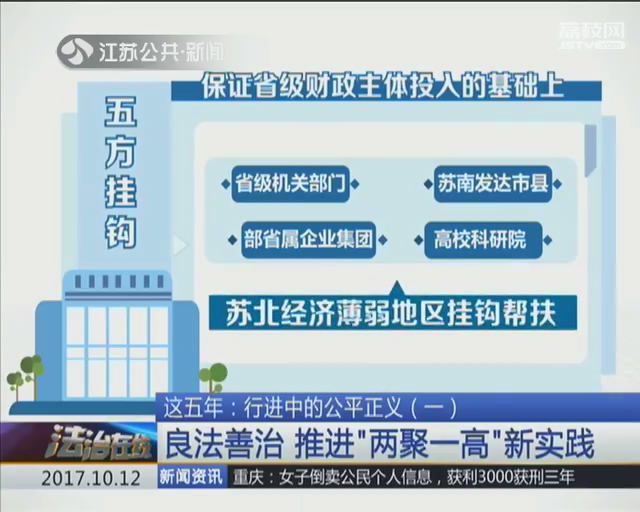

如何让来之不易的扶贫资金发挥更大效益,2015年,江苏率先在全国出台《江苏省农村扶贫开发条例》,通过立法明确帮扶机制,构建“五方挂钩”。所谓“五方挂钩”,就是在保证省级财政主体投入的基础上,组织省级机关部门、苏南发达市县、部省属企业集团、高校科研院所与苏北经济薄弱地区挂钩帮扶。各成员单位立足实际,紧密配合,做到有钱出钱、有力出力、有人才出人才、有技术出技术。

尹建庆说,帮扶的责任就是后方单位——省发改委;项目运营的主体责任就是村级的合作社;市场开拓的责任就是企业;另外还委托了一个研究机构来进行技术支撑。

2017年1月1日,官杨村“农光互补”项目正式并网发电,推动富民增收迈出了实质性的一大步。

江苏省发改委主任科员、高作镇官杨村第一书记王刚说,截止目前,已经发电103万度,已经给这个村带来了100多万元的收入。另外,村子里还种植了名贵药材白芨,每隔两年半到三年可以收获一茬,每一茬的收入能有三百万元。

在立法推动下,目前全省已有200多个单位参与挂钩帮扶,累计投入各类帮扶资金74.39亿元,实施各类帮扶项目4397个,“五方挂钩”让富民增收事半功倍。仅2016年,就有238个省定经济薄弱村达标退出。聚焦富民,民心所盼;聚力创新,大势使然。江苏扎实推进“两聚一高”新实践,地方立法机关更是秉承与经济发展同频共振的初心,持续唱响主旋律,让改革与法治更加琴瑟和弦。

江苏省产业技术研究院,是经省人民政府批准成立的新型科研组织。除了推动产学研合作与科技成果转化,还肩负着为科技体制改革探路的责任。产研院不设行政级别、推行项目经理、产权分配等“江苏智造”新模式,目前已经成功培育建设33家共会员院所。

江苏省产业技术研究院会员院所、南京先进激光技术研究院科技开发部副部长李继徽说,从研发投入这一块来讲,研究院进行大投入,但是只占到小收益;尽量保证创业团队收益的最大化,尽快将平台上一些好的技术和好的成果实现产业化,带动当地经济转型。

这些成功经验和做法,已被纳入《苏南国家自主创新示范区条例》立法范畴,未来准备在示范区范围内全面推广。

江苏省产业技术研究院党委书记、副院长胡义东说,在依法治国的大背景下,如果能通过一种条例的形式来规范相关的创新工作,这也是创新工作的一个进步,同时也会营造一种特殊的创新环境和氛围。

围绕实施创新驱动发展战略,制定省开发区管理条例;围绕发展现代农业和农村经济,制定省农业综合开发管理条例;围绕促进市场主体投资创业,修改省企业技术进步条例。而省大气污染防治条例、省循环经济促进条例、省气候资源保护和开发利用条例等一系列新规的出台,又为江苏经济社会的可持续发展增添了更多的法律保障。

各项立法工作有序、合理、科学推进,离不开江苏积极探索科学立法、民主立法,不断完善和创新江苏立法机制。2013年10月,媒体刊登了这样一则公告:省人大常委会办公厅邀请社会公众,参与修订《江苏省机动车排气污染防治条例》,这样的做法在江苏立法史上尚属首次。

江苏省人大常委会法制工作委员会主任王腊生说,以登报纸的方式让老百姓来参加这部地方性法规的座谈,把大多数人的意见写进了法规,这样的方式操作性、执行性就非常好,效果非常明显。

听取民意不是走形式,采纳过程和结果能否反馈于民?2015年,备受关注的《江苏省人民调解条例》审议通过,省人大变“单项征集”为“双向互动”,探索建立公众意见采纳反馈机制。

从法规草案公开征集意见,到直接走进社区听取群众意见;从聘请立法咨询专家,到开展立法听证;从立法后评估,到立法前评估。这一系列创新举措与时俱进,把广纳民意贯穿立法始终,着力提升了江苏地方立法的科学化和民主化水平。与此同时,2015、2016年,江苏省人大常委分两批赋予常州、南通、盐城等13个设区的市地方立法权。截止2017年7月底,省人大及其常委会共审议通过省地方性法规案56件,批准设区的市人大及其常务会制定的法规案107件。扬州古城保护条例、镇江香醋保护条例、南通濠河风景名胜区条例等一批地方性法律法规新鲜出炉,擦亮了一张张城市“法治名片”。

运用法治思维和法治方式谋发展、抓改革、促和谐,一路走来,法治江苏建设步履铿锵。良法善治为江苏扎实推进“两聚一高”新实践、建设“强富美高”新江苏提供了更强有力的法治保障!

(江苏广电融媒体新闻中心记者/孙尧 林昱 谢自强)