“悠扬婉转数丁丁,十八九腔七二哼。”在铜山利国有这样一个曲种,名叫叮叮腔,它有着300多年的悠久历史,但大部分人甚至很多当地的利国人对它都不甚了解。最近央视戏曲频道,播出了铜山区勤苑叮叮腔艺术团表演的两个丁丁腔选段,让全国曲艺爱好者都感受到了它的无穷魅力。

铜山利国叮叮腔登上央视舞台

叮叮腔传承人孙倩介绍,最早在渔船上,有很多来往的商贩在船上流传着,以前就是以小调的形式出现的,最早不叫叮叮腔,就叫太平歌,由于来来往往东南西北的人都有,就形成了叮叮腔九腔十八调,七十二哼哼,它是汇聚了东南西北戏曲的精华在里面,非常受老百姓的欢迎。

悠扬婉转数叮叮 十八九腔七二哼

叮叮腔初期是农民在太平年月演唱的,故称为"太平歌"。太平歌形成后,逢年过节或庙会赶集演唱时,为了吸引观众,艺人在表演前手持系有铜铃的花伞做旋转表演,发出"叮叮咚咚"的声响,于是人们管这种音乐叫做"叮叮腔";也有人说,因其主奏乐器月琴的声响而得名。

诞生于地方,兼纳南北戏曲之长,叮叮腔逐渐形成了自己的艺术特点,有九腔十八调,七十二哼哼之说。曲调的说唱性较强,容易听懂,同时,曲调变化也较多,"七十二"哼哼就充分说明了这一点。

叮叮腔之所以受到人们欢迎,主要是因为音乐优美动听而且韵味朴实,具有浓厚的乡土气息,因为是太平年间的曲调,所以情绪欢快,既有北方戏曲的清新刚健,又兼有南方戏曲的轻柔婉丽。

濒危的戏剧“活化石” 传承压力和希望并存

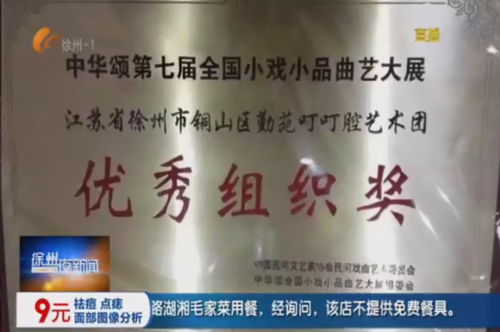

叮叮腔在央视的亮相,获得了戏曲曲艺专家和爱好者们的好评,同时也获得了央视:一鸣惊人栏目《梦想微剧场》第二季的铜奖。在此之前,叮叮腔艺术团还在中华颂第七届全国小戏小品曲艺大展中,从28个团队中脱颖而出,夺得银奖。作为叮叮腔市级非遗项目的文化传承人,他们对叮叮腔的发展与传承还有更多的憧憬。

说起和丁丁腔的缘分,刚过不惑之年的孙倩说,她从小就特别喜欢戏曲,在一次和戏友们的交流互动中,无意间接触到了丁丁腔,便开始跟着老艺人们学唱和表演,这一结缘就是十五六年。

那么丁丁腔作为利国地方曲种,是不是在街头巷尾传唱呢?其实,丁丁腔已经到濒临失传的边缘了。在利国镇,也只有个别老人还能传唱。

令人宽慰的是,叮叮腔作为非物质文化遗产正在被重新认识和发掘。2008年,叮叮腔被铜山县政府列为县级首批非物质文化遗产项目。为使这朵民间奇葩愈绽愈艳,铜山县成立了叮叮腔戏剧研究会,以及叮叮腔戏剧艺术团。

2014年,叮叮腔成了徐州市非物质文化遗产项目,今年,叮叮腔正在申报省级非遗项目。孙倩希望,未来能从当地小学开始设置叮叮课程,让叮叮腔继续传承发展下去。

叮叮腔,就像徐州的梆子、柳琴一样,是徐州人的精神记忆,也是我们的精神家园。中国民间艺术家协会主席冯骥才说:"每一分钟,我们的田野里、山坳里、深邃的民间里,都有一些民间文化和遗产死去,他们消失的无声无息,好似烟消云散。"所以任何一种文化存续和发展都需要大家共同的守护和努力,叮叮腔也一样。