戳视频,读懂常进

编者按:

江苏自古以来就是人文荟萃之地,有着崇文尚文的优良传统。当代江苏更涌现出众多文化名家,形成一支德才兼备、锐意创新、结构合理、规模宏大的“文化苏军”。

为了展现江苏当代文化风貌,展示江苏当代名家风采,我苏网将持续推出由江苏省委宣传部、江苏省广播电视总台联合摄制,江苏省文化发展基金会、南京电影制片厂联合承制的《文化名家——江苏省紫金文化奖章获得者系列专题片》。

以下为系列专题片之《常进:甘把幽寂守丹青》。

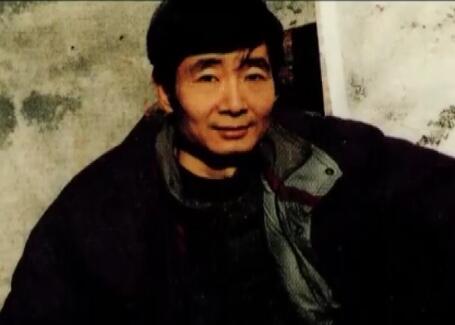

他凭借山水画《秋水无声》,一举夺得1984年第六届全国美展银奖。他在南方山水画代表画家中占有重要地位。他寡言淡泊,所有的心思都放在笔墨丹青之间。他就是江苏省首届紫金文化荣誉奖章获得者——常进。

环境造就了他忧郁的个性

1951年,常进出生在南京的一个干部家庭,童年的生活原本是无忧无虑的,可就在他刚刚小学四年级的时候,母亲却不幸因病去世。痛苦袭来,他的话变少了,幼小的心灵蒙上了厚厚的阴影,他逐渐变得沉默寡言。

在常进13岁的时候,父亲调任无锡工作。转学到无锡的他,人生地不熟,很难融入这个新的环境。

那个时候的常进,最陶醉的是自家的小天地。园林式院落中的花木、鱼池、葡萄架,让他忘记了烦恼,一有机会,他就沉浸其中,与草、木、鱼、虫对视,默默地消解着外界的一切。而这,也逐渐成为他一生的习惯。

1968年10月,常进响应号召到苏北农村插队落户。

17岁的他像一只孤雁,不知道前途将向何方。那个阶段,他悲凉忧郁的个性愈加明显,没有人知道他在想什么。直到越来越瘦的他查出了胃病,队里才同意他办理病退手续。回城之后,常进没有机会考学校,也没有工作,他似乎成了多余的人。总要学点什么吧?翻了几本医学书后,他想过当医生,但这个念头也只是一闪而过。或者干点别的什么?可又干什么好呢?在人生的十字路口,常进陷入了深深的彷徨。

专心学画他最终喜欢上山水

“我对画画好像还有点兴趣。以前在学校上课的时候,经常在书上乱画,画得起劲的时候,连老师已经站在了旁边都不晓得。那就不如学画吧。”

常进的生活似乎燃起了新的激情。但那时的他却不知道,接下来的人生,他将独自走在充满挑战的笔墨之间,寂寥将始终左右陪伴。

常进的绘画启蒙老师是吴荣康,毕业于中央大学美术系的他,曾跟徐悲鸿学过画。吴荣康教常进基础的素描和水彩写生,他特别强调观察物象的态度和方法,他告诉常进,画画必须以自然为师,观察要细致入微,这些谆谆教诲对常进后来的书画生涯有着不小的影响。

一年多之后,常进又遇上了一位新老师——山水画家尹光华,他是江南大画家秦古柳的学生。在尹光华老师的指导下,常进开始习练中国画的童子功:执笔、用笔、用墨、章法……并开始接触元、明、清三代名画家的山水画作品,边欣赏边临摹,一丝不苟。尹老师还把他自己收藏的林风眠、朱屺瞻等画家的作品拿出来,让常进观看、学习。

在学画一段时间后,他和青梅竹马的同学郭柬相恋了,偶尔会去太湖边游玩。那里旖旎闲适的风光,身旁恋人的相伴,都温润着常进的心,他感受到了难以言说的宁静。

1976年,常进随父亲回到南京定居,父亲带他拜见了自己昔日的同事,画家亚明先生。“第一次父亲带我去的时候,我印象比较深。看我带过去的画大部分都是西画,他说了一句话,‘我要把你扳过来。’他的意思是,你走的路子不对,你走到西画的路子上去了。于是,在亚明先生指导下,常进开始临《清明上河图》、《八十七神仙卷》等长卷。从而打下了中国画传统用线的深厚基础。除了向亚明先生请教外,他还经常拜访山水大画家宋文治先生,在一旁认真地看宋老作画。崇山峻岭、悬崖峭壁,跃然纸上,既像画又像诗,渐渐地,常进发现自己已经彻底地爱上了山水画。

喜欢上山水画,正契合了他的个性,笔墨山水带来的幽静和温馨,这不正是他内心所需要的吗?

1978年,亚明先生在江苏省国画院创办人物画学习班,常进顺利考入。这个班,也让他遇到了不少后来同样成为著名画家的同学,徐乐乐、胡宁娜、喻慧等。在学习班的那几年,常进并不引人注意。专注于山水画的他在画人物的同学中算是个异类,更多的时候,他是在看国画院的画家绘画并用心领悟中度过的。

毕业后,常进幸运地留在了省画院,由爱好绘画,到成为专业画家。画画已不再是单纯的兴趣,更是一种艺术追求了。接下来的路怎么走,常进既困惑又深感挑战。

《秋水无声》获奖是他的必然

上世纪八十年代初,国内画坛正经历着激烈的变化。“中国画向何处去”作为尖锐而突出的时代话题,不仅影响着画坛,也影响着一批有着绘画热情的年轻人。

就在这种氛围下,常进的人生掀开了新的篇章。

1983年春天,他到广西百色少数民族地区写生。南国的绮丽山水,奇异花草以及少数民族的风土人情让常进一饱眼福,也让他收集了丰富的素材。归来以后,常进按捺不住创作的冲动,画出了《午休》、《晨》和《家园》。

虽然这批作品的创作手法略显粗糙,画面中也明显带有师法西方艺术的痕迹,但它们,却成为了常进创作道路上的开山之作。

1984年,常进在画坛一飞冲天且大放异彩,而这一年,也成为他跻身南方新山水画派代表人物之一的真正起点。 他为参加第六届全国美展而创作的《秋水无声》,获得了银奖。

在名家辈出的画坛,当时还只是小学员的常进,为了拿出最有水准的作品,还是花费了相当多的心思。反复思忖之后,他决定将南京中山陵的风光以及中山陵路边司空见惯的冬青树融入笔尖。这是他熟悉的景色,三四个月的时间,他画了一遍又一遍,终于,这幅符合自己心境的作品诞生了。

深褚色的落叶林,暗示了季节和疏旷的氛围,以定点透视的方法来安排空间,同时兼用中国山水画的“间”“隔”之法,使近、中、远景各占各的空间,层层向纵深递进,力求表达更广阔的时空意识。

太湖和“二李”让他的山水成熟

《秋水无声》获奖之后,常进没有停止不前,他仍然在画法的探索中独自前行着,他又陆续创作了一批作品。虽然这些作品在画法上起了一些变化,增加了线的表现,并开始注意墨的浓淡变化,但内在缺乏,表现力欠缺,难以承载常进对自然幽景以及苍茫宇宙的无限向住和眷恋。理想中的山水难以出现在画面中,下一步该怎么画?他经常这样问自己。

在探索的那段时间,他学习西方抽象派、立体派的方法,画出了《山的波动》一组作品。画面上的山体变成了抽象的团块,虽然动感非常强烈,但是内在的东西依然缺乏。怎么办?国画家宋玉麟建议常进在画中增加些传统的东西。这令常进大受启发,于是,他又静心地回过头来,开始从传统中吸取营养,特别是向元、明、清三代的冷逸派大师学习氛围的营造和笔墨技巧。这些技法技巧,也让常进在他日后的艺术创作中受益匪浅。

1985年,《春山暮色》创作完成了,相对于之前的画作,图视变化显然在向传统靠近:山体在勾、染轮廓之后,增加了干笔皴、擦。强调了山的质感和传统韵味;树木不再用“面”来表现,几乎一律都用墨线;也不再有高大的树干,树形变“矮”,并横向拓展;树木或一丛,或一簇,密布在山谷间,似由山谷怀抱着。整个画面开始传递出冷逸的感觉。

他来到了三峡、来到了黄山,各地的名山大川都留下了他的足迹。当然,他又一次来到了太湖,这个儿时来过无数次的地方。面对着那灵动的山水,他陶醉了,仿佛又回到了那个曾经迷蒙的童年和那个恋爱的季节。

为何不把太湖的美景留在画卷上呢?这一念头强烈地激发了常进的创作欲望,于是,第一批以太湖为母体的组画应运而生了。

常进平时酷爱写些小文章小诗歌来宣泄自己的情绪。有一次西行写生途中,他偶然得到了李贺和李商隐的诗选孤本。诗中呈现出的忧郁气质深深打动了常进的内心。尤其是李贺的诗,他简直爱不释手。“幽兰露,如啼眼。无物结同心,烟花不堪剪。草如茵,松如盖,风为裳,水为珮,油壁车,夕相待。冷翠烛,劳光彩。西陵下,风吹雨。”。该是怎样的情境,才能让诗人写出这样缥缈朦胧、奇辉异彩的诗篇呢?

“那里一定是冈峦起伏,松篁遍野,年轻的诗人在灯下苦读,窗外霜气渐重,偶尔能听到树叶落下的声响。星光下,火虫顺着田埂低低地飞,幽泉在石缝中无声地流淌……”。常进仿佛穿越千年,回到了古人所在的那个时空,心情久久不能平静。

此后,太湖系列作品便被赋予了隔断时空,古今对话的诗意。这些作品极少是对景写生的,更多的是任凭想象,借题发挥画成的。

从太湖到“二李”笔下的意境,让常进营造了一个只属于他自己的太湖景、太湖魂。在这里,太湖只是埋藏在他心中的一个原型,他所要创造的,是“占据他全部心灵的,静谧、寂寞,又超脱的境界”。

1989年,《天梦》横空出世,这幅作品被认为是常进集一个时期画法的大成之作,在技法上更加娴熟,不露斧痕。画面分为上、中、下三段:上段以轻轻的涩笔直线勾出远山的轮廓,略加草木点缀,大片留白,显得荒寒空阔;中段在半弧形上,向两边穿插树木、巨石、荒园,落墨较浓,树形用线表现;下段染出一面,饰以荒草,在下角画一巨石,以平衡画面。既有纵向表现,也更加注意了横向拓展,虚实相间,神秘幽远, 整幅作品的空间营构极为成功。

台湾评论家蒋勋在当年5月号的《雄狮美术》中评述道:“常进的《天梦》是将旧有文人笔墨元素抽离出来做空间虚实营构最成功的一例,枯涩干冷,近于倪瓒、渐江一派的荒疏凄寒……”从此,常进成了海峡两岸引人瞩目的山水画家。

山水画成熟他并不墨守成规

画笔依旧在常进的手中舞动着,不甘现状的他,不断地在创作和创新上寻找着突破。

人们逐渐发现,一直偏好水墨和浅绛的常进,开始把以往偶尔为之的青绿色元素大量的添加到作品当中去了。

从这些先后问世的作品,我们可以看出,常进正在努力探索山水画的空间营造方式,他似乎回到了更深层次的传统之中,他开始比以前更重视笔墨的质量和表现力了。

不断创新但他始终扎根传统

接触过常进的人,都觉得他比较闷。在朋友眼中,常进不善言辞,很多时候甚至没有言辞表达的意思。他更愿意把自己的所思所想,表现在他的画中。

进入上世纪90年代,常进在山水创作之余进行了一系列笔墨探索,常换常新的主题甚至让人有种跟不上了的感慨。

他陆陆续续画了一批以人体为母题的作品。开始的时候,这些画作没有引起人们的太多注意,也没有人会把它们跟常进联系起来。但随着作品的增多,大家渐渐知道,这些作品竟然是出自常进之手。不少人惊叹:“常进已经从山水样式中跳脱出来,开始向人们展示另一种绘画的世界了。”

1994年,常进的创作又迎来一次收获,《南方的花房》入选《第八届全国美术作品展览获奖作品集》。从这幅作品,我们可以明显地看到,常进在传统的基础上添加了一些透视感。柔韧悠长的曲线与中锋、逆锋等笔法的结合,使线条有了丰富的表现力。而画中的山形和树形也颇为奇特,似乎有园林奇石之影。

而如今,常进的风格再一次变化了。《毕加索美术馆前的街道》《古斗牛场》等一批结构式的作品逐渐出现在我们眼前。这幅《约克大教堂下望》,常进用长短不一、粗细相间的直形线条,牢牢扣住对象的内在结构,仿佛是要将教堂的建筑“原理”勾勒出来似的,一种不动声色的冷静态度跃然纸上。

一个接一个的变化,让很多人彻底看不懂常进了。

细细品位常进的作品,我们不难发现,随着眼界的宽阔,画法的精进,常进更为坚定自己的道路,也更加纯熟地驾驭中西画风为其所用。

在传统的路上探索他不停息

画无止尽,常进不断在进行着自己新的探索,这是他在众多画家中醒目的特质,他的画,时刻跟随着自己的内心,以画笔为魂魄,描绘出心中的那一方理想世界。他常常提醒自己:‘要坚持在中国传统的路上探索。就像孔老夫子所说的那样,‘从心所欲不逾矩’,足以。