近日,大型季播节目《南京》第三季——《天下文枢》系列片震撼开播,节目从“天下文枢坊”的历史故事说起,分为《国子成贤》、《锦绣文章》、《诗意大地》、《山水墨韵》、《咫尺天地》、《雅韵清音》、《佛缘禅趣》、《天工开物》共八集,通过梳理无形的文化遗产,凸显南京深厚的人文底蕴、崇高的文化地位,充分展示城市的独特魅力。

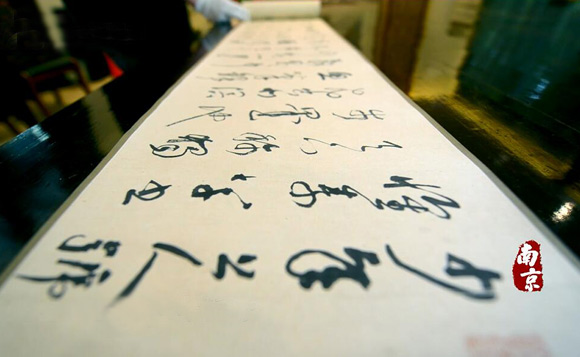

中国书法与绘画是亲缘关系最为密切的艺术形式,这两者都是中华文明的重要组成部分,在其发展过程中,南京无疑扮演着重要角色。南京是一座群星璀璨的书画之城,山水城林和历史沧桑给这些书法家、画家带来艺术上的灵感,创作出一幅又一幅传世佳作!

绚烂之极王羲之 光耀千古顾恺之

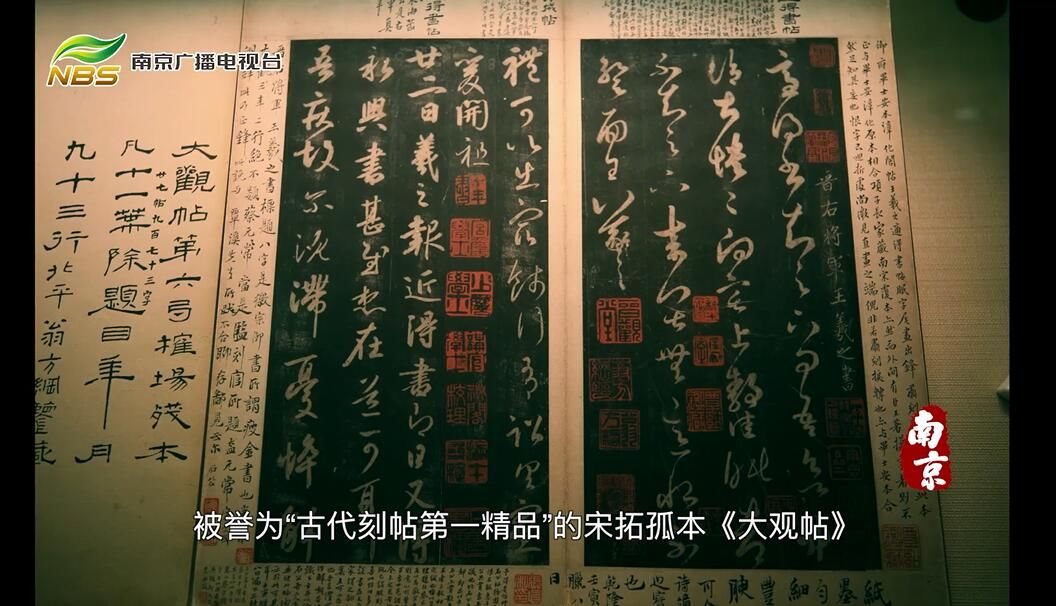

为庆祝南京大学115周年校庆,南京大学博物馆举行“楮墨留真——南京大学藏金石拓片展”,100余件中国历代金石拓片集中亮相。其中最珍贵的当属海内孤本、被誉为“古代刻帖第一精品”的宋拓孤本《大观帖》,这是中国书法大家王羲之的墨迹摹本,系1934年南京大学接受捐赠后首度公开展示,迄今已有八十多年。

《大观帖》卷六传承了900余年,历经多家递藏,在中国书法艺术史上具有重要地位,是一件国宝级文物。它的作者王羲之,是东晋伟大的书法家,他和其子王献之所创新定型的楷书、行书、草书,为后世万代所宗。

王羲之7岁就开始练习书法,为了练好书法,他在书房内,院子里,大门边甚至厕所的外面,都摆着凳子,安放好笔,墨,纸,砚,每想到一个结构好的字,就马上写到纸上。随着书法的日益精进,加之出生显赫,年少的王羲之有了些魏晋名士的脾气,而也正是他这种潇洒不羁的性格使他脱颖而出。

魏晋的名士都注重精神世界的纯净,也许正是在那样的环境中,才能写就《兰亭序》这样的“天下第一行书”,极尽用笔使锋之妙。这样的风格对中国的书法产生了深远的影响直到今天。

同样是东晋时期,当时恒温大将军手下有一位参军,相当于现在的军事顾问,在建康瓦官寺画维摩诘像( 维摩诘——早期佛教著名居士、在家菩萨),待这幅画完成,他要当众点睛时,要寺僧对外宣告:观者首日须捐十万钱,二日捐五万,三日随意。由是,至开光之日,便观者如云。而点睛后的维摩诘像,据说光照一寺。当时谢安观后,赞曰:“有苍生以来未之有也。”这幅杰作因而轰动了當時社会。而这位青年画家也因此成名,他就是一代画圣顾恺之。

今天的瓦官寺中,顾恺之所画维摩诘像早已荡然无存,后世只能从其留下的《洛神赋图》和《女史箴图》摹本来感受一代“画圣”的功力。

在六朝时期,还有一位画家不得不提,这位画家和六朝时期的顾恺之、陆探微以及唐代的吴道子并称为“画家四祖”,成语“画龙点睛”也和这位画家有关。

“画龙点睛”,这个成语典故出自张僧繇,传说张僧繇在南京的一座寺庙墙壁上画龙,笔下之龙被点上眼睛,遂破壁飞去。张僧繇是南朝梁时代时绘画成就最大的人。他吸收了天竺等外来艺术之长处,在中国画中首先採用凹凸晕染法,画出的人物像和佛像栩栩如生,传神逼真。可以说,张僧繇的线描技法,相比较顾恺之的时代有所进步了。

而在六朝之后,发端于南京的绘画艺术不断发展,中国山水画由此进入了一个新的高度。

山水画南宗绚丽灿烂 人物画巨匠彪炳史册

泱泱华夏的历史长河中,建都金陵的南唐皇帝并非均为治理朝政的高手,不过在其三十多年的短暂岁月中,南唐传统书画艺术却有了很大的发展。山水画“南宗”流派大家董源、巨然,花鸟画名家徐熙,人物画巨匠周文矩、顾闳中等人继往开来,产生了深远的影响。五代十国中的弱小南唐创造出了绚丽灿烂的画艺高峰。

《夏山图》是所有传为董源的山水画中最具董源风格的杰作,代表了五代南唐山水画的最高成就。画面中水面空远辽阔,一道又一道的沙碛和坡丘于水面和岸边向远处延伸;在沙碛和河岸之间,有人泛舟于河面,一叶扁舟顺水而下;岸边草木繁盛,河岸的树木形态各异,为了加深画面的纵深视感,在图中虚处,作者还绘有流动的烟雾和小溪径流。

南京,因获自然的慷慨赐予——龙蟠虎踞,负江带山,气象万千,又得历史的频频眷顾,积淀了丰富的文化意象,仅六朝和南唐就诞生了一大批对中国书法史、中国美术史产生深远影响的人物,到了明末清初,南京更诞生了以地区命名的流派,这就是金陵画派。至此,在中国书画史上,金陵所蕴含的深意早已远远超出了它的地理含义,它不仅仅是一个纵贯长江南北的城市,更成为一个文化符号。

生于明末的龚贤是位金陵八家。龚贤的山水技法在吸收古人长处的基础上有了很大的突破,尤其是对墨色的把握,已臻化境。他用墨色的变化来表现远近、明暗之分,充分体现了事物的自然神态。

和龚贤一样,金陵八家中的画家热爱金陵山水,用各自手中的画笔,去描绘出自己的一片艺术天地。

龚贤魂归故里,但是金陵画派的文脉并未就此中断,两百多年后,新金陵画派再次进入中国美术史,新金陵画派中的代表人物更是被今天的人们所熟悉。

笔墨当随时代 江山如此多娇

在江苏江苏省美术馆老馆,一场名为《近现代十二名家展》的书画精品展览,让齐白石、黄宾虹、张大千、徐悲鸿、傅抱石、林风眠、吴冠中、潘天寿、李可染、黄胄等经历过近代风云变化的多位艺术大师,通过他们的作品,再次济济一堂。

江苏省美术馆老馆,原为1936年建成的国立美术陈列馆,已经在长江路上静静伫立八十余载。该馆占地面积4700平方米,主楼建筑四层,立面呈“山”字形,外形简洁、庄重、典雅、大方,为西式风格,但其中融入了一些本民族的元素,是中国民国建筑中新民族形式建筑的代表之一。一至三层为展厅,面积共1700平方米,展线共600米,内有四根黑色大圆柱,极具特色。

这次展出的近现代十二大名家藏品中,徐悲鸿的奔马图依旧那么抢眼。

徐悲鸿最擅画马,这也最能反映画家鲜明的艺术个性,表达其深刻洞达的思想和强烈的爱国情感。他以水墨写大幅奔马、立马、群马,或神采英发,或遗世独立,生机勃勃,既寄托情怀,也在笔墨运用上把写意风格的画马技巧推到了前无古人的极致。

上世纪30年代初,徐悲鸿受聘中央大学艺术系教授,次年带夫人蒋碧薇由上海迁居南京,后在友人的建议和帮助下,在傅厚岗购买了两亩荒地,修建了一座带有画室的西式二层楼房,就是后来的傅厚岗4号。

徐悲鸿入住新居时,“九.一八”事件发生一年有余,国难当头,民不聊生。面对时局,徐悲鸿拟将新居定名为“危巢”,示“居安思危”之意。然而,其夫人蒋碧薇认为此名不吉利,只得作罢。

新居有偌大的庭院,在画室的右侧耸立着两株高达数丈的白杨树,可以遮挡西晒的太阳。据说这样的大树,在当时的全南京一共只有三株,这里便占有其二,另外一株在城南。可惜在抗战时期,两颗白杨被砍,所幸房屋保存完好。

除了徐悲鸿,在上二十年代末三十年初,吕凤子、张大千、颜文梁、潘玉良等画坛名流曾云集南京,其中徐悲鸿、张书旗、柳子谷三人被称为画坛的“金陵三杰”。一时间,南京成为中国艺术重镇。而徐悲鸿和傅抱石的私交也很深。

傅抱石,江西新余人。在徐悲鸿的帮助下曾留学日本,回国后执教于中央大学。1949年后曾任南京师范学院教授、江苏国画院院长等职。傅抱石擅画山水,中年创为“抱石皴”,笔致放逸,气势豪放,尤擅作泉瀑雨雾之景;晚年多作大幅,气魄雄健,具有强烈的时代感。

在南京,傅抱石度过了他一生中最后的近20年。傅抱石先生无酒不成画,作品常常还落款“酒后作”,或“喝了半斤后画此幅”云云。他在南京的故居里还留下不少空酒瓶。

1960年,江苏国画院成立,是继北京画院、上海画院之后,全国最早成立的三大画院之一。傅抱石任院长,亚明任副院长,并集中了当时江苏国画界的一批精英画家。

1960年秋,傅抱石院长便组织了13位画家为“江苏国画工作团”进行为期三个月的二万三千里旅行写生。1961年5月,这些画家在北京举办“山河新貌写生作品展”。作品展引起巨大反响,由此奠定了江苏省国画院在全国的重要地位,“新金陵画派”从此走入中国美术史。

和对新中国的热爱一样,傅抱石对艺术的追求,并没有因为功成名就而松懈,一直到生命中最后的日子,依然激情饱满地坚持创作。

傅抱石的《山鬼》系列是根据屈原《九歌》而绘就的作品,2017年6月5日的中国近现代书画夜场拍卖会上,傅抱石《山鬼》以6382.5万元成交,位居第二,而位居第一的正是傅抱石的《茅山雄姿》,这幅作品以1.87亿元拔得本场头筹。

文艺铸灵魂 高原出高峰

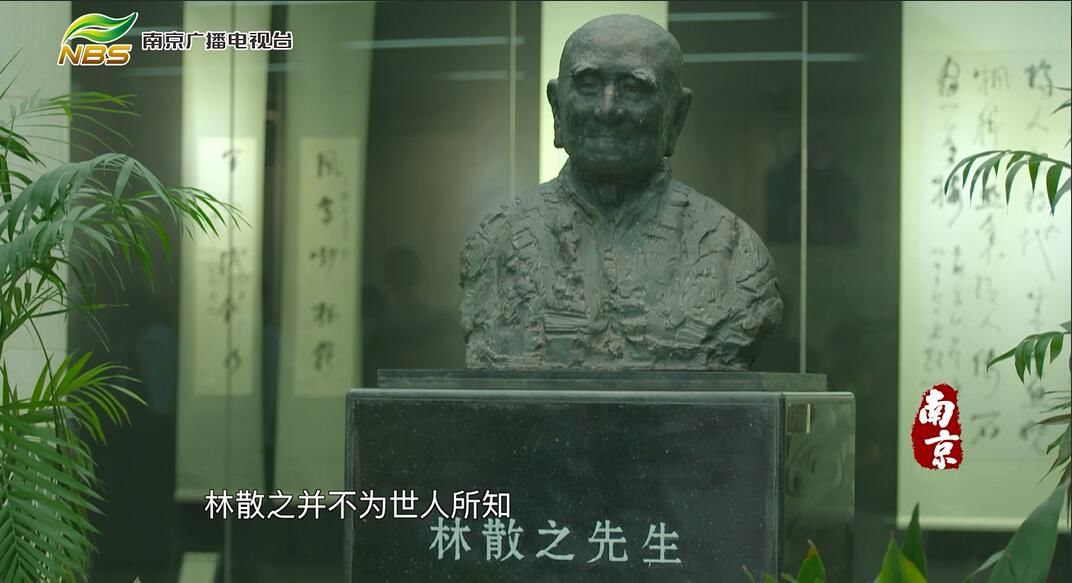

林散之,浦口区乌江镇人氏,自幼酷爱书画诗文,自号“三痴”,曾师从国画大师黄宾虹等名师,后游学万里,既师古人、又师造化,艺术功底深厚。

和王羲之一样,林散之书画启蒙很早,三岁即开始写写画画,十二岁已能为邻居写春联。林散之老一生足迹,虽然曾经纵深腹地,游历山河,但是他的生活始终没有离开以南京为中心,兼及安徽的长江两岸。他的朋友圈中,多是故老乡贤和南京本地的书画名家。1963年,已经66岁的林散之被江苏国画院聘为专职画师,正式迁居南京中央路117号,与傅抱石、喻继高、钱松喦等大师们为邻,开始了自己艺术事业的又一高峰。也是这段岁月,林散之的艺术重心由绘画转移到了书法。直到这一时期,林散之并不为世人所知。

六七十年代,邻国日本不少书法爱好者认为,现代书法的真传在日本,以促进中日友好、增进日本人民对中国的了解为办刊宗旨的杂志《人民中国》因此想推出一期中国现代书法作品的特辑。经亚明的推荐,林散之的书法寄到了北京,编辑将作品转到了启功先生处。老先生观摩良久,之后竟然对这作品脱帽三鞠躬。在赵朴初处,老居士看着“林散之”这个陌生的名字,最后语重心长地说:“倘能赐予墨宝,朴初不胜感谢!”

1973年1月号的《人民中国》“中国现代书法特辑”发刊,林散之老人的墨宝赫然头条,震动海内外书坛。此后,日本书道界的访华团体来中国,都以能拜会林散之为荣,恭誉林老为“当代草圣”。

林散之、胡小石、萧娴、高二适统称“金陵四老”,他们是书法领域与新金陵画派相呼应的书法大家。“金陵四老”是二十世纪中国书法代表性人物,也代表了南京乃至于江苏地域杰出的书法成就。

城市,因为文化而独特,文化,因为人才而传承。

南京的山水之胜,使得这里的书法绘画有了因水而生的灵性和缘山而生的敦厚;南京的南北交汇与东西相接,又让这里的水墨丹青不断推陈出新,开一代之先。千年文脉在这里绵延相传,艺术大家在这里潜心耕耘,南京,让中国的书法绘画艺术群星璀璨,高峰迭起,这些名垂千古的大家和巨作更让南京充满文艺气质,文采斐然,光彩夺目!