“子曰:学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?”这是《论语》中人人都会背诵的一段话。在人们的心目中,仿佛古代读书人平时说话就是满口“之乎者也”,用这些来表达自己的疑问、愤怒、欢喜……长期以来,传统的语言学理论就这样告诉我们的:文字是语言的客观反映,也即是说,文言是古人口语的真实记录。

然而,南开大学文学院孟昭连教授却认为:这其实是个误会!古代人说话不说“之乎者也”。有专家表示,这个结论对传统语言学中的“文字是语言的客观反映”观念是一个巨大冲击,中国古代语言的发展历史很可能会因此而改写。

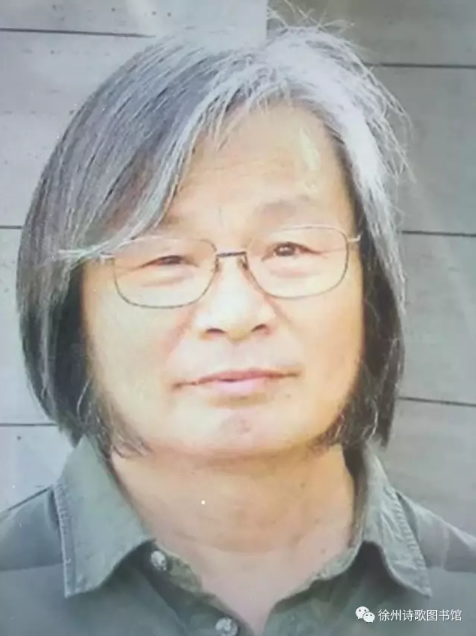

究竟咋回事??这得从“烧脑级”语言学专著《之乎者也非口语论》和他的作者孟昭连说起~

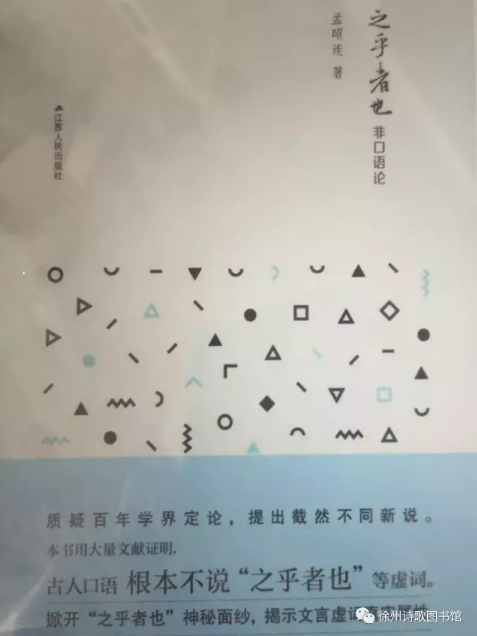

孟昭连,江苏徐州人,南开大学中文系教授,多年来主要从事中国古代小说研究。近年来,他先后发表《破解“之乎者也”千古之迷——文言语气词非口语说》《论“辞”——文言语气词非口语再说》等论文,质疑“先秦书面语与口语一致”“文言是古人口语”等通行观点,在学界引起广泛关注。日前,他这方面的思考又汇集成《之乎者也非口语论》一书,由江苏人民出版社出版。

文言、文言虚词分别指的是什么

文言,以古汉语为基础经过加工的书面语。辞,即文言虚词(语气词)。

春秋战国是“辞”的繁荣时期,作为“书同文”政策的重要组成部分,为了适应书面语发展的需要,使思想的表达更深刻,情感的表达更细致,“辞”大量产生,进入书面语,充当了语气的标志符号,最后在口语基础上形成了一套严密而精准的书面语表达系统,也就是“文言”。

因此,只要见到句末有“乎”,就可确定此句为疑问语气,见到“耶”或“哉”就是反诘或感叹语气,而且还可兼具断句的功能,这样汉语书面语反映口语的功能大大加强,使“书不尽言”的缺陷得以弥补。

“知乎者也”等文言虚词并非来自口语

东汉著名经学家、文字学家许慎的《说文解字》为“辞”下了一个定义:“词(同‘辞’),意内而言外”。南唐徐锴《说文通释》中释“言外”为“在言之外”,表示这些虚词并非口语。明末清初的文学家、戏剧家李渔说:“千古好文章,只是说话,只多者也之乎数字耳。”用大白话说明文言就是口语加上“辞”两部分构成的。

清代学者袁仁林明确表示,文言语气词“非言”,在各地方言中都不存在,古人是借用“之乎者也矣焉哉”这些字来表示不同方言语气的。

但也有不同意见。比如,清代文字训诂学家、语言学大家段玉裁在《说文解字注》中,将“意内言外”理解为“意于内”“言于外”,意思是“意在词内,言在词外”。而孟昭连认为,这和许慎想要表达的意思是背道而驰的。

在孟昭连看来,古代汉语书面语和当下一样,都分口语和非口语,非口语成分多,文言程度就高,难懂;相反,口语成分多,白话程度就高,易懂。他提出,“先秦书面语与口语一致”、“文言是古人口语”之类的结论,是上个世纪上半叶才被人从西方搬来套用的语言理论强加给汉语的“人为的东西”。对汉语而言,根本是个未经任何论证的伪命题。

“之乎者也”是文言书面语中的标点 阅读时不发声

孟昭连教授在《“之乎者也”非口语论》一书中提出了他的观点,即之乎者也等文言虚词并非古人口语,而是文言书面语中的标点符号,只起断句和语气词的作用,阅读时是不需要也不应该发声的。而且,它们也从未在古代日常会话中出现过。

孟教授质疑了百年学界的定论,提出了截然不同的新说!对此,你怎么看?

(来源:书评周刊、徐州诗歌图书馆公众号等;荔枝新闻综合整理)