《天下文枢》:佛缘禅趣

近日,大型季播节目《南京》第三季——《天下文枢》系列片震撼开播,节目从“天下文枢坊”的历史故事说起,分为《国子成贤》、《锦绣文章》、《诗意大地》、《山水墨韵》、《咫尺天地》、《雅韵清音》、《佛缘禅趣》、《天工开物》共八集,通过梳理无形的文化遗产,凸显南京深厚的人文底蕴、崇高的文化地位,充分展示城市的独特魅力。

作为古丝绸之路上互学互鉴的重要例证,佛教源自印度,在中国发扬光大。鲜为人知的是,在这一发扬光大的过程中,南京扮演着重要的角色。南京既是古代中国出现佛教活动最早的城市之一,迄今已有1600年,也是近代中国佛教文化的传播、研究中心。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,既是人们对当年佛教兴盛的追忆,也是南京以弘扬佛教文化隆盛于中国的佐证!

佛教东渐江南始

当南京城还静静地沉睡在清晨微白的天空下时,僧人们的早课却已如期开始。这些蕴含着佛陀智慧的梵语禅唱,一如它们最初的发音般,从容、悠远,穿越了千年时空,在这座东方震旦世界的大城中久久回荡。

建初寺,位于南京城南长干里一带,这是继洛阳白马寺之后的中国第二座寺庙,也是江南第一座寺庙。根据梁启超的考证:“在建业设建初寺,是为佛教输入江南之始”。因为康僧会,穿越了半个大陆远行万里的佛陀梵音,终于将脚步留驻在了南京城中。

开拓者的足迹,注定是艰苦的。康僧会取纳本土文化,系统地改造了印度佛教。他的努力,在两个古老而伟大的文明之间,架起了一座沟通的桥梁。随后,随着数以千计的西域、天竺僧人进入中原。日益增加的佛经,因为出处各异、注释凌乱,给学法者造成了很大的困惑。在此之后,一场大规模的西行求法运动拉开了序幕。

早在唐玄奘西天取经的200多年前,东晋高僧法显就已经到了西天取回了真经。公元399年,时年65岁的僧人法显,从长安出发,踏上了漫漫的西行求法的征程。法显一行,过河西走廊,穿越塔克拉玛干沙漠,用了五年时间抵达佛教的发源地恒河流域。在印度等国期间,他们朝拜佛教圣迹,学习梵文,抄写梵本佛经。五年后,法显携带大批梵文经、律、论,坐船循海东归。行程中,遭遇风浪,大船迷失方向,在茫茫大海中随风漂流3个月后,在山东半岛南部的崂山附近登陆。当法显登上崂山之时,时间是公元412年,这一年法显已是78岁高龄了。

此时的建康,僧侣众多,佛经翻译也是人才济济,其中就有来自印度的高僧——佛陀跋陀罗,他和佛陀释迦牟尼同宗同族。之后的几年,这两位高僧共同率众,将法显从印度带回的六部六十三卷、一百万多万字的佛教经典翻译成了汉语,这对后来的中国佛教界产生了深远的影响。

康僧会、法显、佛陀跋陀罗,通过一代代佛门弟子的不懈努力,两百年间,菩提的种子终于渐次生根发芽。南京,这座虎踞龙盘的帝王之都,在一声声禅唱中,完成了长江文明和恒河文明的第一次交流碰撞。

南朝四百八十寺

5月中旬,鸡鸣寺迎来了一年一度的水陆法会。在庄严的寺庙里,僧人们依据严格的仪轨,诵经施斋,普渡四方众生。这一汉传佛教中最盛大且隆重的法会便是南朝梁武帝开创的。宏大的场面中,仿佛依旧可以隐约闪现出,梁武帝萧衍虔诚跪拜的身影。

梁武帝四次舍身同泰寺,这在佛教史上是非常有名的故事。然而在这故事的背后,却透露着两种不同文化理念的碰撞、交融与发展。

佛教传入中国后,某些教义与中国传统文化中的儒家纲常形成了尖锐的矛盾。比如说,佛教讲求众生平等,不拜父母,甚至不拜君王;再比如说,佛教讲出家,要以身侍佛,而儒家讲忠孝,要忠君爱国孝亲。这些隔阂在一定程度上冲撞了皇权的统治,也影响了佛教的进一步传播。

从东晋开始的两百余年间,巍峨的建康城楼上改换了四个王朝的旗帜。伴随着一次次的王朝更迭、风云变幻,偏安江左的南方政权也因为内耗而变得越来越脆弱。此时的梁武帝已经意识到,作为社会纲常的儒家思想,面对长期的动乱,已经无法满足人心的需求了。也许,人们需要一种宽和的信仰,而佛陀的思想,或许能为饱受苦难的人们提供精神上的慰籍。梁武帝没有想到,他在以后的一些举措,深深影响了此后千百年的中国。

在崇佛的同时,梁武帝也重视儒、道两教的作用,大力开办经学馆,敬重著名道士陶弘景。在梁武帝的努力下,原本水火不相容的三教,在南京奇异地走到了一起,并构成了中国文化的主体,而被人们所接受。

这种文化上的融合,在未来的日子里,始终没有停止过。综合了儒、道学说的佛教,此时已经越来越远离它原始的教义,开始在中国的土地上,生长成一株相貌特殊的“菩提树”。

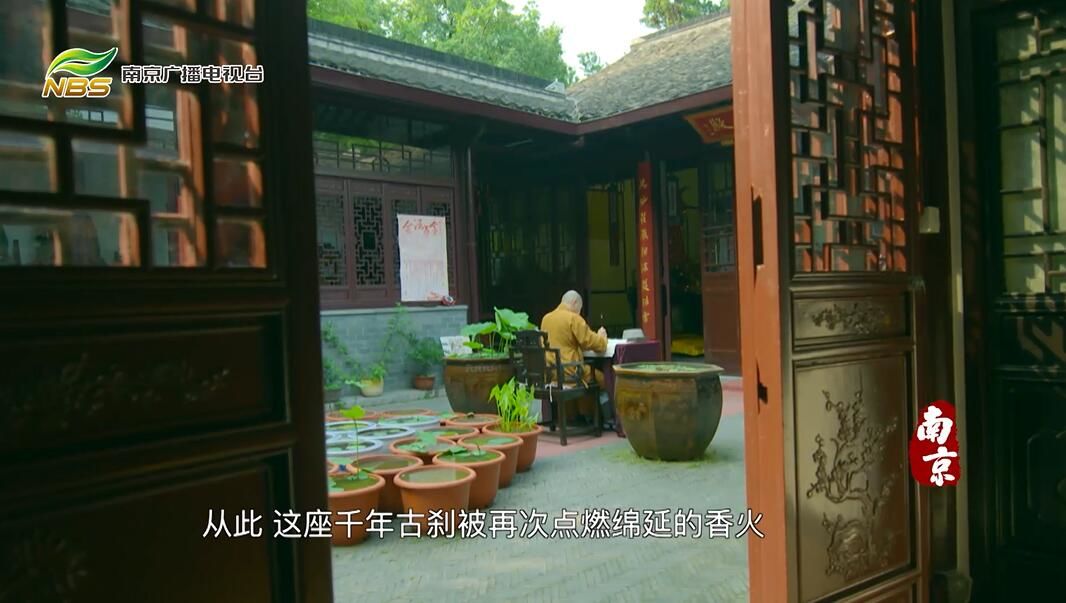

诸宗肇始开先河

在南京城南雨花台,有一座始建于东晋年间的名刹,历代高僧众多,文人墨客遍达十方,它就是高座寺。2015年,一位年轻的僧人推开了这里尘封多年的山门,开始建寺造像,复兴祖庭生活。从此,这座千年古刹被再次点燃绵延的香火,惊艳了时光。

千年风雨,吹淡了楼宇边明灭的暮云;万叠青山,映衬着泉水旁的沧桑的古院。而这一切,仿佛依然留驻在那段名士与高僧对坐谈玄的悠然时代。

在六朝时代,还有一位高僧不得不提,这就是菩提达摩。达摩原为南印度香至国王子,印度禅宗的第二十八代传人。承接佛陀衣钵后,达摩决心东行传法。如来轻轻拈起的金婆罗花第一次远涉重洋,带着佛陀的精深法门,开启中土万千学佛者的法眼慧根。在这次深刻影响中国乃至世界文化格局的传法行程中,达摩将他的第一个目标选在了建康城。

春牛首,秋栖霞,南京城南的牛首山,历来为游人踏春之所,每逢三月,茂林修竹,雾霭蒸腾。公元636年,丹阳僧人法融游历经过牛首山,看到山林空寂,心中顿生禅意,便于此结庐而居,日夕参究佛法。

因定生慧,法融开悟,在牛头山创立了新的宗派:牛首宗。他的禅法因山得名,是为牛头禅。法融就是牛首宗的初祖。

千古绝唱耀天下

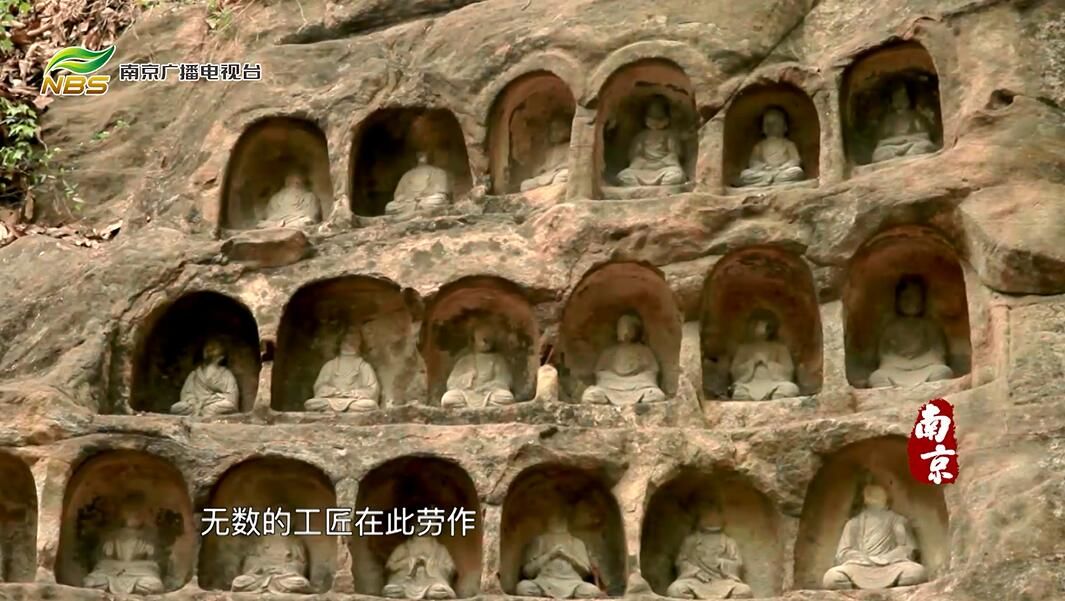

栖霞山,又名摄山,被誉为“金陵第一明秀山”。南朝年间,舍宅为寺的明僧绍便在此开山凿岩、雕刻佛像。当他手中的斧凿第一次挥向这片岩壁时,或许他自己也没有想到,此后叮叮当当的斧凿声,会在这里穿越千年,无数的工匠在此劳作,将近千尊佛像留给了后人。

到了唐代,画家吴道子根据张僧繇的画摹绘了志公像,被刻在石碑上。不久诗仙李白游金陵见着此画,顿发思古幽情,信笔写下了40字的画赞一篇。又过数年,大书法家颜真卿任升州(南京)刺史见李白画赞连连称妙,于是以正楷重誊,并刻在碑中志公像的上方。吴带当风、李赞颜书成就这块唐贤三绝碑,此碑目前安放在灵谷寺内志公殿中。

南京老山狮子岭,古木参天,遮阴蔽日,兜率寺就在其腹地,这里僧人们始终保持着结庐而居的特色,日常起居极其清苦,中国佛教最高贵的气象和灵魂在这里被保持了下来。圆霖老和尚常说:“修行第一,书画第二,爱好书画,乃是山僧旧习,然能以此弘法利生,非无益也”。

圆霖老和尚用画笔,把庄严的佛陀世界画到了人间,画到了心上。让人们看到了一个个真实修行生活,看到了一处处烟霞景象,让人回味,令人向往。圆霖老和尚一生作书画数以万计,均以书画广交善缘,作品也皆随缘散去,遍布十方。

智慧慈悲的释迦摩尼可曾想到,在圆寂千年之后,他的思想会在万里之外的古都南京,被演绎出如此绚丽的艺术光芒。

信仰使艺术变得神圣与虔诚,艺术使信仰变得多姿而璀璨。斧凿雕刻间,幻化出纶音妙谛;画笔飞扬中,流淌着佛心禅境。万千轮回中的一瞬,终于,以艺术的名义,留在了这片有缘的净土,也洒向了更为广阔的世界。

十八世纪,中国风吹遍欧洲。皇家邱园宝塔就是在当时,由英国国王乔治三世的建筑师威廉·钱伯斯设计建造的。钱伯斯至少两次到访中国,他以南京大报恩寺塔为原型,在国王的夏宫里复制了这座邱园宝塔,满足了那个时代,英国人对于遥远东方的幻想。

祗洹重开促维新

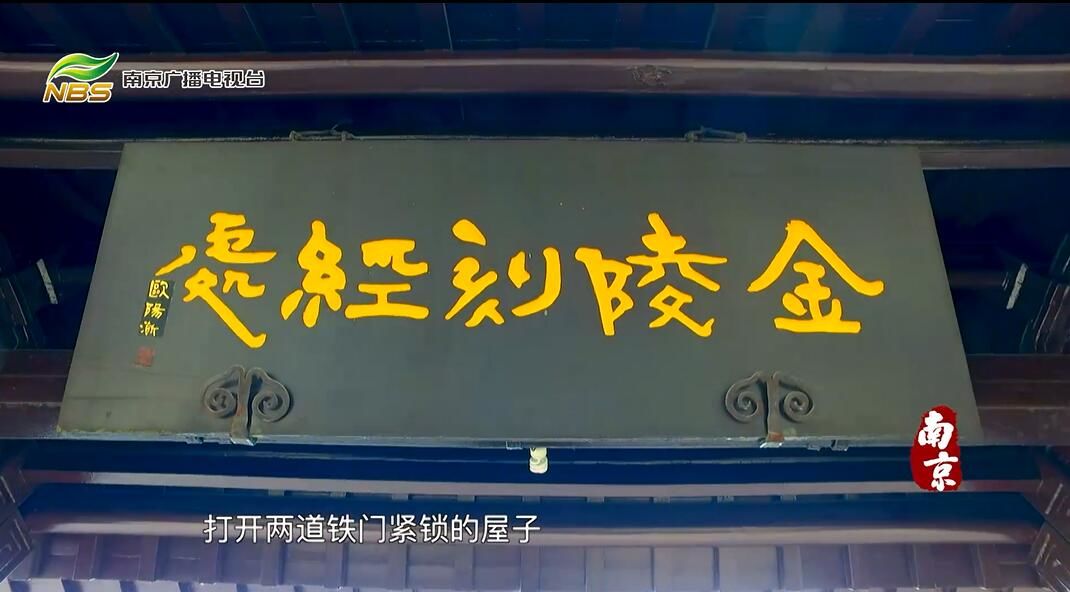

走进这处尘世中的院落,感到清凉自在。透着几许神秘,打开两道铁门紧锁的屋子,一位师傅正在印刷着一块块门板大小的佛像。他叫沈健强,已经在金陵刻经处工作了30多个年头,这是他第三次,也许也是最后一次印刷这批佛像版。

这批佛像版一共18块,都是由杨仁山居士于清朝光绪年间,延请了著名的画家参照了《造像量度经》等有关方面的资料一一绘制,并由著名的刻工精心雕刻而成。每幅画的笔法精妙,每块版的刻工细致,都是佛像版中的国宝级文物。其中,一块名为《灵山法会图》的佛像版尤为引人注目。图上所描绘的97位表情、神态各不相同的人物形象,充分体现出了刻工的精美。

金陵刻经处位于南京市中心,是我国现存最大的汉文木刻佛经出版流通机构。这里出版的佛经、佛像,因为刊校严格、雕刻精美而享有盛誉。这座小小的院落,在喧嚣的尘世中,历经一个半世纪的风风雨雨,至今慧灯长明。

杨仁山可谓近代中国第一批真正走出去看世界的人。他先后随曾纪泽、刘芝田出使英法,前后共计6年。考察西方,让他对西方科技产生了浓厚兴趣,他买回许多西方科技仪器,帮助时务学堂办新学。

1896年,谭嗣同在南京候补江苏知府,不愿与腐败的清政府周旋,闻知南京城内有杨仁山先生学问博而德行高,便欣然来到金陵刻经处,向杨仁山执弟子礼,研习佛学。从此,他们之间建立了深厚的友谊。杨仁山的佛学思想,对他影响很大。谭嗣同的代表作《仁学》,就是在此期间完成的,以佛教理念镕铸新学,提倡变法维新,轰动一时。

这一时期的金陵刻经处,学法之人不拘身份、地位,皆可参与。当时的社会精英、各界名流谭嗣同、梁启超、章太炎、康有为、杨度、熊十力等人,都成为了这里的座上客。一时间,佛教思想融会社会新知,深柳堂里呈现出一派百家争鸣的欣欣向荣。

此后,一代代佛学宗师欧阳竟无、吕澄等,继承了杨仁山的遗志,主持金陵刻经处。他们的思想直接影响到梁漱溟、熊十力等一大批近代著名思想家。

在金陵刻经处,国人第一次以如此开阔的视野,重新打量佛教,这个在大千世界流传千年的宗教信仰。

瘗藏圣物千年缘

早前,玄奘寺的传真法师为即将开拍的电影《三藏塔1942》举办了一场书画捐赠仪式,不少在宁的书画家欣然泼墨、共襄盛举。《三藏塔·1942》讲诉的是南京抗战期间一段真实的故事。

历史总是有这太多巧合。公元664年,唐高宗麟德元年,玄奘圆寂于长安玉华宫。这位生前没有到过南京的高僧,却在死后和南京结下了深厚情缘。宋仁宗天圣五年,也就是公元1027年,玄奘的顶骨舍利被僧人可政携带到南京,安葬于武定门外土城头,旧称“三藏堂”。

花开花落、云卷云舒,深埋地宫的玄奘顶骨舍利就这样默默地见证着朝代更迭、风云变迁。在历史的年轮中,人间虽然劫难无数,然而玄奘顶骨舍利却始终安然无恙。直到1942年冬天,侵华日军打破了这份宁静。

虽然日军严密封锁消息,但各种传言仍然不胫而走。1943年2月3日,《国民日报》率先披露此事。其后,日军迫于舆论,将玄奘顶骨舍利交给汪伪政府。而汪伪政府感到此事对宣传所谓“中日提携与友好”大可利用,于是让报刊、广播大肆报道宣传,使之成为轰动一时的“盛事”。此举的目的,正是为了利用宗教感化与控制中国人民的思想感情,以“促进日满华合作”,从而妄图建立起稳固的日本殖民统治秩序。

为了进一步扩大此事的影响,1943年12月28日,日伪双方还将玄奘顶骨舍利打碎,分为五份:一份送往洛阳白马寺,以示玄奘魂归故里;一份送往广州,合葬在黄花岗七十二烈士墓内;一份送北京伪“华北政务委员会”,存放于北京广济寺;还有一份则转送日本琦玉县佛寺慈恩院,最后一份留在南京,于玄武湖畔九华山上建塔供奉。

约一年后,三藏塔竣工。塔的左、右两边,立有两块石碑,碑文的内容是叙述玄奘取经之艰难途径与取经之功绩。日伪当局还特地选定在1944年10月10日“双十节”,大张旗鼓地举行了玄奘顶骨舍利的奉安典礼。

1973年,南京灵谷寺恢复开放,当年汪伪政府文管会保存的玄奘顶骨舍利也被迎回南京,后建玄奘院,造舍利塔供奉。

当年发掘玄奘顶骨的三藏堂遗址,如今也已复建了建初寺。2016年11月,建初寺住持大初法师远赴日本,迎归日本友人平沼庸生所珍藏的玄奘顶骨舍利,供奉建初寺。

当玄奘顶骨舍利重见天日66年之后,佛陀再次将智慧与慈悲的光辉洒向了这片大千世界。

2008年7月27日,当年发掘玄奘顶骨舍利附近的长干寺地宫又迎来重大考古发现,佛祖释迦牟尼的顶骨舍利在这里被恭敬请出,最终供奉在牛首山上。

当年的玄奘经历磨难,取得真经。而一千多年后,玄奘顶骨舍利也在经历了这座城市的战乱和和平发展后,终于等到了佛顶骨舍利的盛世重光,也许这就是古都金陵难以割舍的千年佛缘。

人间佛教现净土

南京城西的清凉寺,绿意弥漫、茶香浓浓。茶者端庄优雅地投茶、洗茶、泡茶、敬茶、品茶、悟茶、谢茶……一时花木葳蕤,寂静生香。

清凉山因寺而名,清凉茶因僧而来。这里更有泉水清冽的还阳井、片片翠绿的茶树园。古往今来,无数人士在这里结佛缘,结茶缘。如今,在清凉小院仍能感受到静寂的禅茶意境,前来品茗、问禅者络绎不绝,为尘世间蕴藉着无尽的清凉法味。

城东的栖霞寺,一场为期七天的禅修班吸引了来自五湖四海的学员。他们远离世俗的喧闹,亲近自然、回归本性、顿悟冥想,思考人生。这位来自德国的小伙是南京大学的留学生,几天的禅修后,他给自己起了一个中文名——启乐,意味着能够开启快乐。

而在城中的鸡鸣寺,即便你不是香客,也可以随意在这里图书馆里呆上一天。这个意想不到的奇妙世界,抚慰着你烦躁的心灵;这个经文贝叶的清净莲池,浇灌着你智慧的种子。或许,在清静的寺庙里读书,会别有一番感受吧。

南京毗卢寺,这是曾是民国时期全国佛教中心。1912年,太虚大师在这里筹办中国佛教协进会,从事讲学和教务活动,使这里成为中国佛教从传统走向现代的标志性道场。太虚大师是民国时期佛教革新运动的倡导者,他看到当时的寺庙因为贫穷经常靠做经忏挣收入,拿为逝者超度的收入来维持,这样的现状亟待革新,故而提出,佛教要解决人生实际问题,要与世俗社会紧密联系。

之后的百余年来,经过赵朴初、印顺、星云等人的发展与弘传,人间佛教更加强调随顺世间、利乐有情,把“利他”、“济世”作为佛教的根本。这其实就是要秉持佛陀的精神,提倡给予、奉献和服务。必须贴近民众、关怀民生、造福社会。

博爱、诚朴,佛家的悲悯,已经悠悠流淌在了南京的文脉中,融入到了百姓的生活里,并从这座古老的城市向外开枝散叶、广为传扬,这也许正是佛陀的本怀。博爱之都,大美南京,这里正是人们寻求的那片人间净土。