回忆起在香港的成长经历,77岁的秦家骢依然清晰地记得当时那种无根的漂泊感。正是这种强烈的漂泊感驱使他努力追寻自己的“根”,寻根也改变了他的人生轨迹。

飘零香港 一直缺乏归属感

1946年,5岁的秦家骢随着家人迁往香港避难。在香港秦家骢度过了自己的青少年时光。

秦家骢的父亲叫秦联奎,母亲叫秦昭华。秦联奎有过三房妻室,当秦联奎和秦昭华结婚的时候,早年的两个妻子都已病故了。父母结婚时,父亲已经过了不惑之年,而母亲却还不满二十岁,也许是年龄差距比较大,秦家骢和父亲的关系并不十分亲密,却十分感恩母亲对他的养育和教导。秦联奎由于年龄原因等,在香港失去了工作的能力,所以秦家骢的母亲既要挣钱养家,又要承担起子女的教育问题,十分辛苦。

当时,秦家骢一家住在一幢三层楼的租赁房屋里,与另一家合用一个厨房。邻居和香港的大多数居民一样讲广东话,秦家骢和家人却只会讲上海话。所以,在香港他一直缺乏归属感。这种疏离感随着家里日渐贫困而日益加重。到十二岁的时候,秦家骢的世界已经缩小到四个人的生活圈子里:一个生病、爱吵架的父亲;一个性格刚强的母亲;还有姐姐家德(Priscilla)和他自己。秦家骢说:“从小就好奇,身边的朋友都在香港有亲人,而我没有,所以我很想了解我的亲人。”

赴美十余年 重归故土寻根

1960年,十九岁的秦家骢赴美留学,大学毕业后在《纽约时报》从事他喜欢的新闻工作。起初他被分配在报社的纽约市版块工作,后因为华人身份被调到国际新闻部。

那时中美还没有建交,美国没有驻华记者,于是香港就变成了消息的集散地,外国依靠香港打听中国,中国也依靠香港探知世界。对香港熟悉的秦家骢,在纽约时报的国际新闻部里,俨然成了中国方面的专家,关于中国的新闻一般都交给他处理。期间秦家骢还被公派去了哥伦比亚大学学习,在那里他了解了许多中国的情况,并学习了中国的历史和普通话,一年的学习使他萌生了回国的念头。他知道,只有身在故土才能更好地了解祖国。

于是,在工作了十来年之后,秦家骢离开纽约回到香港,那是1976年。作为《亚洲华尔街日报》的记者,秦家骢得以随时赴内地和台湾采访。

1978年底,秦家骢去了趟台湾,与即将移民澳大利亚的大姐秦家娟话别。大姐把父亲1959年去世时留下的遗物交给秦家骢保管。这批遗物里,有一本线装书《锡山秦氏宗谱》,记载了秦氏三十三代祖先的名讳,绵延九百多年,上溯到11世纪的秦观。秦家骢从中得知,原来自己的父母亲出于同族,都是这位宋代大词人的后裔。一直以来,秦家骢对自己的祖辈一无所知,“由于和父亲缺乏交流,我对父系的家族一脉知之甚少,我甚至不知道祖父的名字。”秦家骢说,又因为父母是同姓婚姻,遭到了族人的反对,母亲对他也闭口不谈自己的家族。这次偶然发现无疑改变了他对家族的空白印象。

1979年,中美建交,秦家骢作为《华尔街日报》的驻华记者前往北京。四年里,他花了许多精力寻找秦氏宗族资料。在一套老宗谱中,秦家骢读到自己从未在无锡住过的父亲,竟然也参加了宗谱的编纂。“多么牢固的家乡观念啊!”他有些意外。

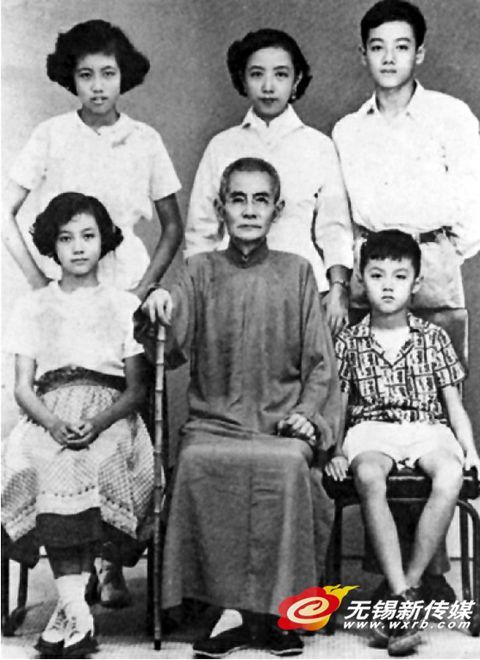

秦家骢(前排右)10岁时的全家福照片

历经周折 终于找到祖茔

1981年,秦家骢与姐姐家懿(Julia)、姐夫韦尔·奥克斯托比(WellOxtoby)一起来到无锡度假。在家懿的建议下,秦家骢同意到惠山去寻访秦观的故冢,尽管他对约九百年前死去的人的坟墓至今还在心存怀疑。

无锡博物馆的一位老人说他曾在书中读到过秦观葬于惠山二茅峰下。于是,他们驱车来到惠山脚下,开始了长途登山之行。攀陡坡、穿竹林、跨沟坎……最终一无所获,不得不无功而返。

一年以后,秦家骢的姐姐家瑛(Alice)从纽约动身访华,这是她离开中国三十年来首次回归故里,并且她也表达了寻访祖先墓地的愿望。于是,1982年的一天,秦家骢和姐姐在哥哥家驹的陪同下,来到无锡。抵达惠山脚下时,他们决定先直接爬到山顶再慢慢走下来。上山的路把他们带到惠山三峰之一的头茅峰,那里有一家小店。得知他们是秦观的后人,店里的一位老人告诉他们,有座古坟就在附近。在老人妻子的带领下,秦家骢他们从头茅峰下到山谷又爬上二茅峰。在半山腰一个电视中继站附近,老妇用手一指,一圈堆砌的石块出现在眼前,中间矗立着一方石碑。他们小心翼翼地拨开荆棘藤蔓,墓碑已饱经风雨侵蚀,上面刻着四个大字:“秦龙图墓”。

“看到这几个字后,我想我们恐怕是闯到另一个姓秦的人的墓地上了。但大哥说龙图是官衔,不是名字。于是我拿出秦观的传记,一经对照,果然发现1130年,在秦观死后的第三十个年头,他被南宋朝廷追赠为‘直龙图阁’。我们真的找到我们祖先的坟墓了!”秦家骢说。

秦家骢在秦观墓前留影

竭心尽力 讲好家族故事

1983年秦家骢辞职整理资料写作《祖先》,该书于1988年在美国和英国出版英文版,是一本畅销书。对于秦家骢来说,找到了秦观墓和写成了《祖先》一书是一个人生的转变,他找到了人生的支点。

秦家骢著作《祖先》

上世纪90年代初,续修《锡山秦氏家谱》提上日程,距上次修谱已近70年,那个年代,大家经济都不宽裕,秦家骢出资出力,积极推动。1997年香港回归祖国,秦家骢回无锡的频率更高了。“基本上一两年回来一次,很关心修谱。”2007年,《锡山秦氏家谱》续修完成,家族的老人觉得这样就可以了。但秦家骢觉得,既然修谱把大家凝聚在了一起,干吗就这样散掉了? 2009年,无锡成立了秦观宗亲会,影响日隆,每年都有来自全国各地的秦观后裔来无锡祭扫秦观墓。

为方便海内外秦观后裔寻根,由秦家骢牵头,于2014年在香港注册成立了中华秦观宗亲联谊会,他任会长。同年,英国BBC纪录片《中国故事》要拍中国姓氏,摄制组在网上看到了秦家骢和他的书,在秦家骢的介绍下,中国故事从无锡秦氏开讲。

如今,秦家骢仍然住在香港,可以肯定的是,当初那种漂泊不定的无根感,早已得到消解。

(来源:江南晚报、无锡日报、澎湃新闻,荔枝新闻综合整理)