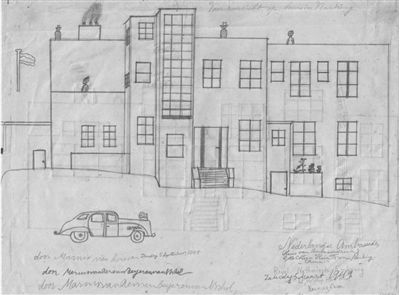

建筑北面呈阶梯状起伏的不对称布局,而西北角有突出的房间(如图)。

不同于大多数建筑对称的结构布局,南京市文物保护单位“南东瓜市3号民国建筑”则因“不对称”而带有浓郁的现代主义风格。70年前,11岁的马尼克斯和担任荷兰驻中华民国大使的父亲艾森男爵在此生活了两年多,还给房子画了充满童趣的简笔画。最近这座老房子即将启动修缮,已经年逾八旬的马尼克斯得知后说,等老房子修好后,一定要回南京看一看。

老楼风雨

不对称的建筑,蕴藏中国第一代建筑师“匠心”

南东瓜市3号建筑地处古南都饭店的后院,作为南京古南都饭店有限公司的办公楼,如今藏身在高楼大厦间鲜为人知,但在民国时期,却是中国第一代建筑师代表人物张光圻的作品。张光圻毕业于美国哥伦比亚大学建筑学系,与庄俊、范文照、吕彦直等是最早一批赴国外留学深造后回国的中国建筑师。1927年,张光圻、庄俊、范文照、吕彦直等人发起成立了第一个中国建筑师自己的组织“上海建筑师学会”,第二年,随着会员人数的不断扩大,该学会改称“中国建筑师学会”。

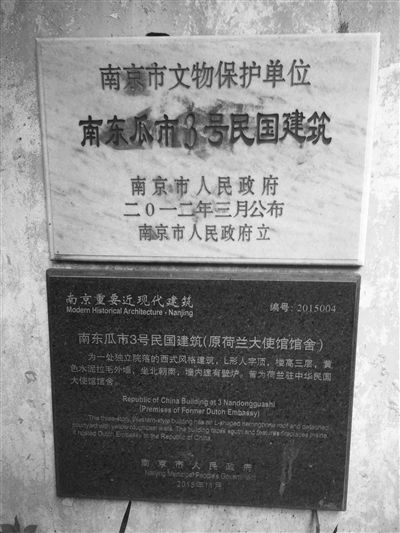

文保标志碑和近现代重要建筑标牌。

1934年,张光圻在合群新村12号,也就是今天的南东瓜市3号购置房产,并自己设计了这座建筑。“它坐北朝南,建筑总体呈方形,西北角有一个房间突出,因而总体上建筑布局是不对称的,具有现代主义建筑风格。”文物修缮方案编制者、东南大学建筑学院博士生导师、副教授淳庆告诉扬子晚报记者,这座建筑设计于中国建筑从传统形式转向现代形式的实践时期,是研究中国近代建筑史非常好的实例,是一处保存较好的具有现代主义风格特征的民国建筑,具有重要的历史价值、艺术价值和科学价值。

记者走访现场看到,目前老房子已经显得破旧,但整体格局依旧清晰,特别是西北角突出的房间和北面呈阶梯状起伏的立面,显示出其与众不同的设计。

用途几经更迭,与“风车之国”结下不解之缘

这座老房子最初是张光圻自己的房产,但80多年来,使用者几经更迭。淳庆介绍,在编制文物修缮设计方案时,对建筑历史沿革进行了系统的调查。“建筑虽然不大,但见证了20世纪初中国、特别是外交领域的历史,并与一个遥远的欧洲国家——荷兰结下不解之缘。”

马尼克斯11岁时所画的南东瓜市3号建筑北立面。(荷兰籍学者张克雷供图)

早在1935年,当时驻北京的荷兰公使就派遣代表,从张光圻那里承租这座建筑作为常设南京代表处,方便与南京的国民政府联系。抗战爆发后,荷兰外交人员随国民政府先后迁往汉口、重庆。抗战胜利后,南东瓜市3号又重新为反法西斯同盟国之一的荷兰所用,作为荷兰驻中华民国大使一家的居所。新中国成立后房屋收归国有,后来作为南京古南都饭店有限公司行政办公楼直至现在。为了更好地保护和利用该文物建筑,南京古南都饭店有限公司出资对其进行加固修缮。

万里牵挂

“屋主”曾推动荷兰快速承认新中国

抗战胜利后,南东瓜市3号用于荷兰驻中华民国大使居住。当时的大使是艾森男爵,从1947年到1949年一共在这座房子生活了两年多。他回国后,于1951年担任荷兰国务委员会成员。

曾任驻华大使的艾森男爵

“据历史资料记载,新中国成立后,艾森男爵极力主张荷兰政府应快速承认新生的中华人民共和国。”淳庆介绍说,1950年3月,荷兰政府承认中华人民共和国中央人民政府为中国合法政府,荷兰成为最早承认新中国的西方国家之一,而中荷建交与这位南东瓜市3号曾经的男主人——艾森男爵的功劳密不可分。

老房子怎么修,有位荷兰老人也想回来看看

记者了解到,目前南京市文物保护单位“南东瓜市3号建筑”的修缮设计方案已经报文物部门,并获评审通过,随即该建筑将启动修缮工程。淳庆告诉记者,这座建筑原为两层,在新中国成立后加盖扩建为三层,而原先的平屋顶也被改为坡屋顶,所以修缮不会大动现有的建筑结构体系和建筑空间格局,重点在于加固主体结构。记者在现场看到,目前建筑外立面是涂料粉刷的,不是历史原貌。

这座老房子怎么修,同时还牵动着一位荷兰老人的心。淳庆告诉记者,在编制修缮设计方案、查找相关资料时,认识了研究中荷关系史的荷兰籍学者张克雷,通过张克雷的热心帮助找到了艾森男爵的儿子、已年逾八旬的马尼克斯·范·艾森。他们两位帮忙在荷兰国家档案馆和艾森大使私人档案中找到了许多关于该建筑的历史资料。当时马尼克斯和大使父亲住在南京时,他只有11岁。那时,小马尼克斯对自己在南京居住的房子很感兴趣,还对着房子的南北立面各画了简笔画,并保存至今。“老人得知这座建筑已经成为文物建筑保留至今,非常兴奋,他告诉我,等修好后一定再次来南京参观一下曾经住过的家。”