朱邦芬院士经常在公开场合发表一些有锐度的声音,有些观点与专业有关,有些观点则是针对整个社会发展走向所产生的忧虑。

比如,他经常在各种场合呼吁学术诚信,对种种学术不端行为深恶痛绝;也反复呼吁反思教育领域的各种“折腾”,思考如何才能培养出国家与社会需要的各类人才……这些有锐度的话他也可以不说,可以做个埋头学术、不问世事的老好人,但朱邦芬显然不属于那一类老好人,他除了专注于本领域的研究之外,他不停在反思,从自己专业领域到整个社会发展前景,这体现了一个当代知识分子应有的担当。

有趣的是,很多人一定不会想到,作为院士的朱邦芬每个工作日里,背个双肩包,骑个老式三八大杠自行车,穿梭在清华校园和家两点一线之间,一切是那么随意。

他针对社会不正常现象时展现的是“金刚怒目”,而在日常生活工作中的他却是“菩萨低眉”般平易近人。

从小就是“别人家的孩子”

朱邦芬,1948年出生于上海市,祖籍江苏宜兴。凝聚态物理学家,中国科学院院士,清华大学高等研究中心教授,清华大学物理系教授,曾任美国UIUC 等多所大学的客座教授。

朱邦芬与黄昆先生一起确立了半导体超晶格光学声子模式的理论,被国际学术界命名为“黄朱模型”,多本国外专著及研究生教材对该模型都作了详细介绍,由此带动了该领域的发展。他关于半导体量子阱中激子旋量态理论和半导体超晶格拉曼散射的微观理论,在国际上也有深远影响。

朱邦芬祖籍宜兴。“我的父母都是宜兴人,父亲是宜城镇人,母亲是张渚人。”母亲家族世代在宜兴,父亲家族则属于官宦家庭,祖上出了进士、举人。祖父、曾祖父、太曾祖父都在北京做官,父亲也在北京出生。“但是祖父过世得早,所以父亲很早就担起家庭的重任,大姑妈和叔叔都靠父亲来负担,”因此父亲不得不很早就出去工作,赚钱养家,没有机会念大学,祖祖辈辈读书做官的“传承”,在父亲身上“断了”,这也成为父亲心中永远的遗憾。

虽然家在上海,父母在家中仍然讲宜兴话,因此尽管朱邦芬不在宜兴长大,却听得懂家乡话,还能讲一些日常用语。

“离开宜兴后,很少回去。但是因为我母亲很多亲戚还在那儿,所以一直没有断了联系。”他回忆,他的阿姨和姨父当年没有工作,却生了八九个孩子,因此过得很拮据。母亲一直瞒着父亲接济姐姐,每个月都会给他们寄去20元钱,持续了很多年。

父母生了弟兄四人,他在家是长子。“我们家的家风有二,一是要读书;二是勤俭。”朱邦芬提到,小时候,父亲就给他订了很多杂志,鼓励他多多培养自己的兴趣。文革时,很多人奉行读书无用论,父亲却不信这一套,坚持让他读书。在这样的氛围下,文革过后,他们弟兄四人全都考上了大学。

朱院士小的时候就是“别人家的孩子”,属于天生就让人羡慕嫉妒的类型。他从小就喜欢学习,还特别爱自学。上小学时,因为觉得老师教得太简单,自己天天在家自学高年级的书。上中学的时候,又因为觉得念六年中学时间实在太长,所以宁愿选择到离家很远的一个五年制中学上学。

上大学时,之所以会选择物理系,源自于国家1964年第一颗原子弹的爆炸,听到这个消息的他非常振奋,填报了清华大学工程物理系,想为国家的核工业做出贡献。而当时,他的父亲本意是希望他念交大,因为离家近,只有一墙之隔,相对来说,生活费、开销会省很多,所以不太赞成他上清华。但是他坚持己见,好在父母也比较开明,最后就同意了。

大学毕业以后正值文革期间。致力于核物理研究的他被分到了江西一个劳改农场里种田。“当时人们种田也不好好种,而是瞎折腾,苗儿刚种上去,不久就会被拔掉,种别的。”他回忆,在农场短短的两年里,一共种了四季稻子、两季麦子。同时,农场对员工的思想把控严格,还不允许他们看书,他只能偷偷摸摸地找时间看。两年以后,他又被调到江西的一个铜矿干活。因为自己学过自动控制,懂机电知识,所以自告奋勇当起了技术员、电工。“那时就爬电线杆、修马达,心里的想法就是虽然在人生低谷,但还是要发挥自己的能力,做到最好。”

一流的人才靠“放养”

“一流的人才靠‘放养’,中国的教育适合中等成绩和中等偏上成绩的学生却不适合顶尖的那部分学生的成长。杨振宁先生、清华大学经济管理学院钱颖一教授和朱邦芬曾多次探讨过中国教育问题。杨先生多次指出,中国教育对于70-80分的学生比较合适,对于90分以上的学生不合适。对于60分以下的学生是否合适?杨先生没有说,依我看来,也不太合适,学得太累了自信心又很受打击,也许比美国放羊式教育稍好一点。”作为清华大学的物理系主任,同时又是清华学堂物理班的首席教授,朱邦芬院士一直在拔尖创新人才培养方面主动思考、参与实践。

朱邦芬认为,中国教育领域有两个问题受到普遍关注,一是为什么学校难培养出人才,二是学生的负担太重。他主张给优秀学生“松绑”。另外,他指出教育部门提倡的所谓的“减负”,虽然表面上减少了课业,但实际上,学生的一部分竞争转移到了课外,转移到了补习班,不同地区、不同家庭背景所造成的差距则越来越明显。

“现在,到了我们必须对‘减负’教育政策作一番回顾、分析和认真思考的时候了!”在朱邦芬看来,要培养一流的科学人才,需要一个好的环境,这个环境包括家庭环境、同学间的学习氛围以及良师给予的引导。

“需要让他们自主去学习与研究,同时注重对价值素养的培养。”他的恩师黄昆就是把对科学研究的不懈追求,渗透到自己的思想中去,并渗透于日常生活中。黄昆的行为也一直影响着朱邦芬,平时,他很喜欢与学生交流,从学术聊到生活。在接触当中,他明显感受到学生的聪明才智,但也非常理解学生面临的就业竞争压力,现实容易让学生沉不住气,比如,刚进大学时就要考虑以后找什么工作或者工作后的买房问题。

他说,“学生时代还是理想主义一点比较好,太现实了,可能对将来的发展后劲会有影响。”站在老师的角度,他认为,作为老师需要为学生花多少心思,而不是看学时,也不要一味追求门下的招生人数,而要好好考量学有所用的问题,让学生真正学到“干货”。

此外,朱邦芬院士对中国当前的学术研究领域存在的歪风邪气感到痛心疾首,大量学术不端行为没有被追究,给国家和社会造成损失。他主张区分学术不当和学术不端的边界,对一些存在主观恶意的学术不端行为、造假欺诈行为,法律必须要给予严惩。

“应大力提倡负责任的科研行为;旗帜鲜明地反对和打击科研不端行为,实施‘一票否决’;要从教育入手,批评科研不当行为。”对于科研诚信,朱邦芬把它提升到了现代科技发展基础的高度。“公众对科研的支持并不是无条件的,如果科研失去诚信,公众将不再信任和支持科研。而对科技工作者个体而言,一旦失去科研诚信,这将是其科研生涯的终结。”

爱因斯坦说过:“大多数人说是才智造就了伟大的科学家,他们错了,是人格。”作为一个科研工作者,爱因斯坦特别强调人格的重要性,为人的重要性。中国也有一句话,是《左传》里面的:“太上有立德,其次有立功,其次有立言。”立德、立功、立言,古人把这三个事放得很明确,首先立德是做人,立功是做事,立言是做学问,首先是做人。朱邦芬认为,作为一个科研工作者来讲,做人比做学问更重要。

通过科教带动经济

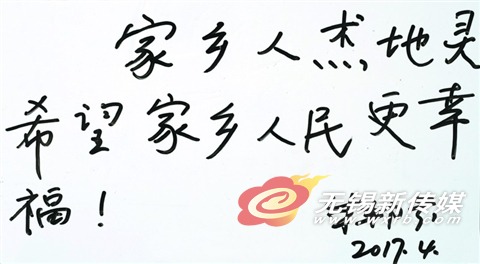

朱邦芬说,作为宜兴人,他觉得挺光荣的。“这里是教授之乡,出很多文化人。我的中学校长、大学校长也都是宜兴人。”近几年,他跟家乡的联系渐渐多了,去年宜兴科技馆落成,他也受邀回去。在他的心中,家乡变化很大。

“家乡除了教育、医疗不如大城市,其他方面都不错。安定宜居,幸福指数高、环境好。”善卷洞、竹海和大觉寺都曾留下他的足迹。提起家乡留在自己身上的印记,他笑着说,主要是饮食习惯,这方面多年来一直保持着家乡的风格,喜欢吃宜兴的笋、蘑菇,宜兴的笋有种特别的甜味,除此以外,鱼虾也是他所喜欢的,“从太湖鱼米之乡走出来的,都会想念家乡的湖鲜吧”。

同时,他也觉得,当前,宜兴或无锡在文教方面存在一定的短板,突出表现为缺少高水平的大学。“如果想通过科教兴市,没有好的大学不行。现有的一些大学虽然有的学科有名气,但是整体与苏州、南京的大学还有明显的差距。城市发展要靠科教,科教落后,城市就会落后。”

近年来无锡的集成电路产业发展较快,作为这方面的专家,对家乡的产业发展,朱邦芬提出了自己的看法。“往往国家越重视的行业,它的基础越差。集中表现为炒菜式的科研,产品基础不扎实。无锡也如此,这方面的根基不牢靠,欠缺自己的技术和发明,哪个热就投哪个,没有自己的绝活儿。”朱邦芬认为,产业强市需要从基础研究抓起。而研发的周期长,需要有较好的科教创新来带动高新技术的发展,“产业与大学、基础研究与创新创业都必须相辅相成,否则就是空中楼阁。”

朱邦芬反复提及,美国的硅谷就是得益于斯坦福大学带来的源源不断的原始创新,有了重要应用、有重大价值,再投入创造价值,所以硅谷很有活力。而无锡目前迫切需要的,是通过科教的力量带动经济,这样发展才有后劲,“一流大学会对经济发展起引导作用和辐射作用。只要研发出几个全世界最好的东西,下一步的发展会更好。希望无锡也能成为中国的‘硅谷’。”